A los cuatro años descubrí que podía leer. Ya había visto innumerables veces las letras que sabía (porque me lo habían explicado) que eran los nombres de las ilustraciones bajo las que estaban colocadas. Me daba cuenta de que el niño (boy, en inglés), dibujado con vigorosos trazos negros y vestido con pantalones cortos de color rojo y con una pelota verde bajo el brazo (la misma tela roja y verde de la que estaban recortadas todas las otras imágenes del libro, perros y gatos y árboles y madres altas y esbeltas) también era, de alguna manera, las negras formas severas situadas debajo, como si hubieran descuartizado su cuerpo para crear tres figuras muy nítidas: un brazo y el torso, b; la cabeza cortada y perfectamente redonda, o; las piernas caídas, y. Dibujé ojos en la cara redonda y una sonrisa, y también llené el círculo vacío del torso. Pero había más: yo sabía que esas formas no sólo eran un reflejo del niño, sino que también podían contarme con precisión lo que él estaba haciendo, con los brazos extendidos y las piernas separadas. El niño corre, decían las formas. No estaba saltando, como yo podría haber pensado, ni fingiendo haber quedado congelado de pronto, ni jugando a un juego cuyas reglas y finalidad me eran desconocidas. El niño corre.

Pero aquellas percepciones eran simples actos de magia que perdían parte de su interés porque otra persona los había ejecutado para mí. Otro lector —mi niñera, probablemente— me había explicado esas formas y entonces, cada vez que el libro se abría y me mostraba la imagen de aquel exuberante muchacho, yo sabía cuál era el significado de las formas que había debajo. Era, desde luego, algo placentero, pero con el paso del tiempo dejó de interesarme. Faltaba la sorpresa.

Hasta que un día, desde la ventanilla de un auto (ya he olvidado el destino de aquel viaje) vi un cartel a un costado del camino. La visión no pudo haber durado mucho tiempo; tal vez el automóvil se detuvo por un instante, quizá sólo redujo la velocidad lo suficiente para que yo viera, grandes e imponentes, formas similares a las de mi libro, pero formas que no había visto nunca antes. Sin embargo, supe de inmediato lo que eran; las oí dentro de mi cabeza; se metamorfosearon, dejaron de ser líneas negras y espacios blancos para convertirse en una realidad sólida, sonora, cargada de significado. Todo eso lo había hecho yo por mi cuenta. Nadie había realizado para mí ese truco de magia. Las formas y yo estábamos solos, revelándonos mutuamente en un diálogo silencioso y respetuoso. Haber podido transformar unas simples líneas en una realidad viva me había hecho omnipotente. Ya sabía leer.

No sé cuál era la palabra que leí hace tantos años en aquel cartel (creo recordar que tenía varias Aes), pero la repentina sensación de entender lo que antes sólo podía contemplar es aún tan intensa como debió serlo entonces. Fue como si adquiriera un sentido nuevo, de modo que ciertas cosas ya no eran sólo lo que mis ojos veían, mis oídos oían, mi lengua saboreaba, mi nariz olía y mis dedos tocaban, sino que eran, también, lo que todo mi cuerpo descifraba, traducía, expresaba, leía.

Los lectores de libros, una especie a la que, sin saberlo, me estaba incorporando (siempre sentimos que estamos solos ante cada descubrimiento, y cada experiencia, desde que nacemos hasta que morimos, nos parece espantosamente única), amplían o concentran una función que nos es común a todos. Leer letras en una página no es más que una de sus muchas formas. El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen; el arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a construir una casa para protegerla de las fuerzas malignas; el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque; la jugadora de cartas que lee los gestos de su compañero antes de lanzar sobre la mesa el naipe ganador; el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario; el tejedor que lee el intricado diseño de una alfombra que está confeccionando; el organista que lee al mismo tiempo diferentes líneas de música orquestada; el padre que lee la cara de su bebé buscando señales de alegría, miedo o asombro; el adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga; el amante que de noche lee a ciegas el cuerpo de su amada; el psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes; el pescador hawaiano que lee las corrientes marinas hundiendo una mano en el agua; el granjero que lee el clima en el cielo; todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos. Algunos de esos actos de lectura están matizados por el conocimiento de que otros seres humanos crearon la cosa leída con ese propósito específico —la notación musical o las señales de tránsito, por ejemplo—, o que lo hicieron los dioses, en el caparazón de la tortuga, en el cielo nocturno. Otros están relacionados con el azar.

Y sin embargo, en todos los casos, es el lector quien interpreta el significado; es el lector quien atribuye (o reconoce) en un objeto, un lugar o un acontecimiento cierta posible legibilidad; es el lector quien debe adjudicar sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo. Todos nos leemos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. No podemos hacer otra cosa que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función primordial.

No aprendí a escribir hasta mucho después, cuando cumplí los siete. Tal vez podría vivir sin escribir. No creo que pudiera vivir sin leer. La lectura —descubrí— precede a la escritura. Una sociedad puede existir —muchas, de hecho, existen— sin escribir1, pero ninguna sin leer. Según el etnólogo Philippe Descola2, las sociedades sin escritura tienen un sentido lineal del tiempo, mientras que para aquellas en las que se lee y escribe el tiempo es acumulativo; ambas sociedades se mueven dentro de esos tiempos distintos, pero de igual complejidad, leyendo la multitud de signos que el mundo ofrece. Incluso en las sociedades que ponen por escrito su historia, la lectura precede a la escritura; el futuro escritor tiene que saber reconocer y descifrar el sistema social de signos antes de volcarlos a la página. Para la mayoría de las sociedades que leen y escriben —para el islam, para las sociedades judías y cristianas como la mía, para los antiguos mayas, para las vastas culturas budistas—, el acto de la lectura se encuentra al principio del contrato social; aprender a leer fue mi rito de paso.

Una vez que aprendí a leer las letras, empecé a leer todo: libros, pero también carteles, anuncios, la escritura pequeña en el dorso de los boletos de los tranvías, las cartas tiradas a la basura, los periódicos arruinados que encontraba debajo de los bancos del parque, las pintadas, las contracubiertas de las revistas que otros viajeros leían en el autobús. Cuando me enteré de que a Cervantes le gustaba tanto leer que leía «aunque sean los papeles rotos de las calles»3, entendí perfectamente la pasión que lo empujaba a rebuscar en la basura. El culto al libro (ya sea en pergamino, en papel o en la pantalla) es uno de los dogmas de una sociedad que lee y escribe. El islam lleva esa idea más lejos: el Corán no es sólo una de las creaciones de Dios, sino uno de sus atributos, como su omnipresencia o su compasión.

Los libros me proporcionaron mis primeras experiencias. Cuando, más tarde en la vida, me tropecé con acontecimientos o personajes similares a algo que había leído, por lo general tenía la sensación ligeramente sorprendente, pero decepcionante, de déjá vu, porque imaginaba que lo que estaba ocurriendo en ese momento ya lo había vivido en palabras, ya tenía nombre. El texto hebreo más antiguo que se conserva sobre el pensamiento sistemático y especulativo —el Sefer Yezirah, escrito en el siglo III— afirma que Dios creó el mundo por medio de treinta y dos caminos secretos de sabiduría: diez números, o Sefirot, y veintidós letras4. A partir de los Sefirot se crearon todas las cosas abstractas; y, a partir de las veintidós letras, todos los seres reales en los tres estratos del cosmos: el mundo, el tiempo y el cuerpo humano. El universo, en la tradición judeocristiana, se concibe como un Libro hecho de números y letras: la clave para entender el universo se encuentra en nuestra habilidad para leer adecuadamente esos números y esas letras y en saber cómo combinarlos, para aprender, de esa manera, a dar vida a alguna parte de ese texto colosal, a imitación de nuestro Hacedor. (Según una leyenda medieval, los eruditos talmúdicos Hanani y Hoshaiah estudiaban una vez a la semana el Sefer Yezirah y, mediante la combinación correcta de letras, creaban una ternera de tres años que luego aderezaban para la cena.)

Mis libros eran para mí transcripciones o glosas de aquel otro Libro colosal. Miguel de Unamuno, en un soneto5, habla del Tiempo cuya fuente se encuentra en el futuro; mi vida de lector me daba la misma impresión de fluir contra la corriente, viviendo lo que ya había leído. Por la calle en la que vivíamos merodeaban aventureros dedicados a sus turbios asuntos. El desierto, que no estaba lejos de nuestra casa de Tel Aviv, donde viví hasta los seis años, era prodigioso, porque yo sabía que había una Ciudad de Bronce enterrada bajo sus arenas, junto a la carretera asfaltada. La gelatina de frutas era una misteriosa sustancia que aún no había visto pero que conocía a través de los libros de Enid Blyton y que jamás alcanzó, cuando por fin la probé, la calidad de aquella ambrosía literaria. Le escribí una carta a mi lejanísima abuela quejándome de alguna desgracia menor, confiando en que ella se convertiría en el manantial de la misma magnífica libertad que encontraban los huérfanos de mis libros cuando recobraban parientes perdidos; en lugar de consolarme de mis penas, la abuela mandó la carta a mis padres, que encontraron mis quejas poco divertidas. Yo creía en la brujería, y estaba seguro de que algún día se me concederían los tres deseos que incontables historias me habían enseñado a utilizar con buen criterio. Me preparé para encuentros con fantasmas, con la muerte, con animales parlantes, con la violencia de hechiceros y piratas; hice planes muy complicados para viajar hasta islas que serían escenarios de aventuras en las que Simbad se convertiría en mi amigo del alma. Tan sólo cuando, años más tarde, rocé por primera vez el cuerpo de mi amante, comprendí que en algunos casos la literatura puede no llegar a la altura de la realidad.

Stan Presky, el ensayista canadiense, me dijo en una ocasión que«por cada lector debe haber un millón de autobiografías», dado que, en un libro tras otro, creemos encontrar huellas de nuestra vida.«Anotar nuestras impresiones sobre Hamlet cuando volvemos a leerlo año tras año», escribió Virginia Woolf, «sería casi como redactar nuestra autobiografía, porque a medida que sabemos más sobre la vida descubrimos que Shakespeare también habla de lo que acabamos de aprender»6. Pero para mí no era exactamente así. Si los libros eran autobiografías, lo eran antes de los hechos, y yo reconocía acontecimientos posteriores en cosas que ya había leído de H. G. Wells, en Alicia en el país de las maravillas, en el lacrimoso Corazón de Edmundo de Amicis, en las aventuras de Bomba, el niño de la selva. Sartre confesaba en sus memorias algo muy parecido. Al comparar la flora y la fauna encontradas en las páginas de la enciclopedia Larousse con las de la realidad de los Jardines de Luxemburgo, descubrió que «los monos del zoológico eran menos monos, y las personas, menos personas. Como Platón, pasé del conocimiento a su objeto. Encontré más realidad en la idea que en la cosa misma, porque la idea se me daba antes y se me daba como cosa. Era en los libros donde había encontrado el universo: digerido, clasificado, etiquetado, meditado, y aún así formidable»7.

Por supuesto que no todos los lectores se decepcionan cuando se enfrentan con la vida después de la ficción. A principios del siglo XVII, el cronista portugués Francisco Rodrigues Lobo contaba que, durante el sitio de una ciudad de la India, los soldados llevaban cierta novela de caballería para pasar el tiempo.«Uno de los hombres que conocía esta literatura menos que los otros, tenía todo lo que oía leer por verdadero (puesto que existen personas inocentes que creen que no puede haber mentiras en la letra impresa). Sus compañeros, aprovechándose de su credulidad, no dejaban de decirle que aquello era cierto. Cuando llegó el momento de atacar, este buen hombre, estimulado por lo que había oído y ansioso por imitar a los héroes del libro, ardía de deseos de demostrar su valor y de realizar una hazaña de caballería que fuera recordada. De modo que se lanzó con arrojo al combate y empezó a golpear con su espada a diestra y siniestra en medio del enemigo, tanto que sus compañeros, y muchos otros soldados, sólo pudieron salvar su vida con grandes esfuerzos, rescatándolo cubierto de gloria y no pocas heridas. Cuando sus amigos le reprocharon su imprudencia, él contesto: ‹Ea, dexadme, que no hice la mitad de lo que cada noche leeis de cualquier caballero de vuestro libro›. Y desde ese momento siempre se destacó por su valentía»8.

La lectura me brindaba una excusa para aislarme, o tal vez daba sentido al aislamiento que se me había impuesto, ya que, durante los primeros años de mi infancia, hasta que regresamos a Argentina en 1955, había vivido aislado del resto de mi familia, al cuidado de una niñera en una habitación separada de la casa. Por entonces mi lugar preferido para leer era el suelo de mi habitación, boca abajo, los pies enganchados en los travesaños de una silla. Más adelante, la cama, cuando ya era de noche, se convirtió en el sitio más seguro y apartado en la nebulosa región entre la vigilia y el sueño. No recuerdo que me sintiera solo; de hecho, en las escasas ocasiones en que me reunía con otros niños, sus juegos y sus conversaciones me parecían mucho menos interesantes que las aventuras y los diálogos de mis libros. El psicólogo James Hillman sostiene que quienes han leído cuentos o quienes han escuchado leer en la infancia «se encuentran en mejores condiciones y tienen un pronóstico más favorable que aquellos pacientes que no los han conocido… Lo que se recibe a una edad temprana y está relacionado con la vida ya brinda en sí una perspectiva de la vida». Para Hillman, estas primeras lecturas se convierten «en algo vivido y vivido a fondo; una manera en la que el alma se zambulle en la vida»9. A esas lecturas, y por esa razón, he vuelto una y otra vez. Y sigo haciéndolo.

Como mi padre era diplomático, viajábamos mucho; los libros me proporcionaban un hogar permanente en el que podía habitar en cualquier momento y como yo quisiera, por muy extraño que fuera el cuarto en el que tenía que dormir o por muy ininteligibles las voces al otro lado de la puerta. Muchas noches encendía la luz de mi mesilla, mientras mi niñera trabajaba con su máquina de tejer o roncaba en la cama vecina, e intentaba, al mismo tiempo, terminar el libro que estaba leyendo y retrasar el final lo más posible, retrocediendo algunas páginas en busca de algún pasaje que me hubiera gustado o para comprobar detalles que pudieran habérseme escapado.

Nunca hablaba con nadie de mis lecturas; la necesidad de compartirlas llegó más tarde. En aquella época yo era absolutamente egoísta y me identificaba por completo con los versos de Stevenson:

Así era el mundo y yo era rey;

para mí zumbaban las abejas,

volaban para mí las golondrinas10.

Cada libro era un mundo en sí mismo, donde yo me refugiaba. Aunque me sabía incapaz de crear relatos como los que escribían mis autores preferidos, me parecía que, con frecuencia, mis opiniones coincidían con las de ellos y (recurriendo a la frase de Montaigne) «me acostumbré a seguirlos desde lejos, murmurando, ‹¡Así es! ¡Así es!›»11. Más tarde pude disociarme de esas ficciones; pero durante mi infancia y buena parte de mi adolescencia, lo que estaba en el libro, por fantástico que fuera, era verdad en el momento de leerlo, y tan tangible como el material con que estaba hecho el libro. Walter Benjamin describió la misma experiencia: «¿Qué fueron mis primeros libros para mí? Para recordarlo tendría que olvidar primero todo lo demás que sé sobre los libros. Es verdad que todos los conocimientos que hoy tengo sobre ellos descansan sobre la disposición con que en su momento me abrí a los libros. Pero si bien ahora el contenido, el tema y la materia son cosas distintas del libro, antes estaban sola y exclusivamente en él, sin ser más externos o independientes que hoy son su número de páginas o el tipo de papel con que están hechos. El mundo que se revelaba en el libro y el libro mismo no debían separarse bajo ningún concepto. De modo que, con cada libro, también estaban plenamente allí, al alcance de la mano, su contenido y su mundo. De la misma manera, aquel contenido y aquel mundo transfiguraban cada una de las partes del libro. Ardían en su interior, resplandecían en él; no estaban simplemente situados en su encuadernación o en sus ilustraciones, sino que se englobaban en el encabezamiento y en la mayúscula con que comenzaba cada capítulo, en sus párrafos y en sus columnas. Uno no leía los libros de un tirón, sino que los habitaba, se quedaba prendido entre sus líneas, y, al volver a abrirlos después de una pausa, uno se encontraba por sorpresa en el punto donde se había detenido»12.

Notas:

1 Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (París, 1955). Lévi-Strauss llama «Sociedades frías» a las sociedades sin escritura porque su cosmología trata de anular la secuencia de acontecimientos que constituye nuestra noción de la historia.

2 Philippe Descola, Les lances du crépuscule (París, 1994).

3 Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2 vols., ed. Celina S. Cortázar e Isaías Lerner (Buenos Aires, 1969), 1:9.

4 Gershom Scholem, Kabbalah (Jerusalén, 1974).

5 Miguel de Unamuno, soneto sin título en Poesía completa (Madrid, 1979).

6 Virginia Woolf, «Charlotte Bronté», en The Essays of Virginia Woolf; vol. 2°: 1912-1918, ed. Andrew McNeillie (Londres, 1987).

7 Jean Paul Sartre, Les mots (París, 1964).

8 Francisco Rodríguez Lobo, Corte en aldea y noches de invierno (1619), citado en Marcelino Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, vol. 1, pp. 370-371 (Madrid, 1943).

9 James Hillman, «A Note on Story», en Children’s Literature: The Great Excluded, vol. 3 o, ed. Francelia Butler y Bennett Brockman (Filadelfia, 1974).

10 Robert Louis Stevenson, «My Kingdom», A Child’ Garden of Verses (Londres, 1885).

11 Michel de Montaigne, «Sobre la educación de los niños», en Les essais, ed. J. Plattard (París, 1947).

12 Walter Benjamín, «A Berlin Chronicle», en Reflections, ed. Peter Demetz; traducción de Edmund Jephcott (Nueva York, 1978).

☙

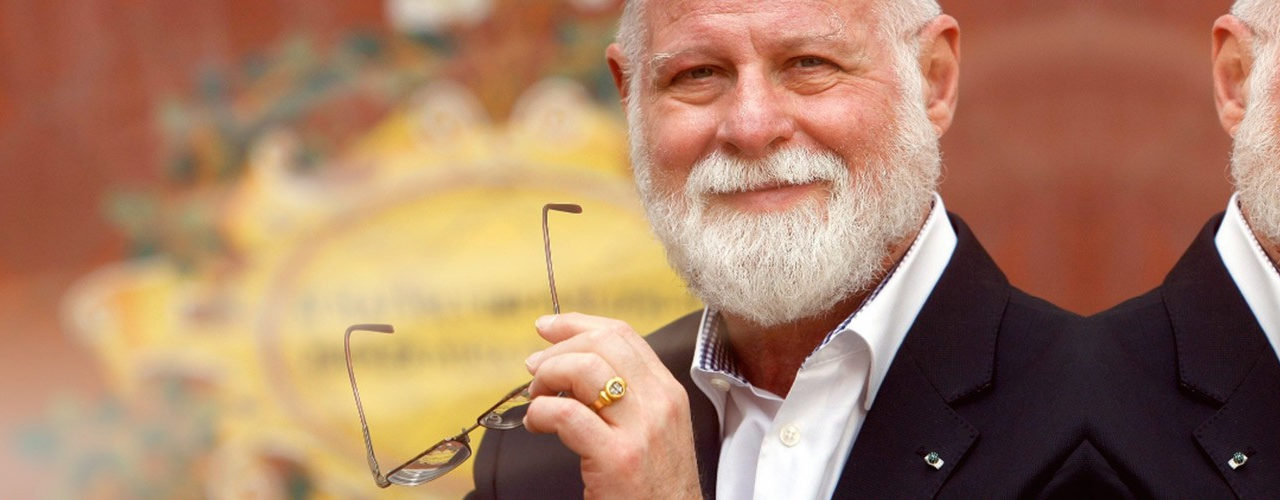

Alberto Manguel. (Buenos Aires, 1948). Escritor, editor, traductor. Uno de los polígrafos más respetados de la actualidad. Colaborador en el Globe & Mail (Canadá), The Times Literary Supplement (Inglaterra), New York Times y The Washington Post (EE.UU), The Sydney Morning Herald y Australian Review of Books (Australia), Svenska Dagbladet (Suecia). Ha publicado Noticias del extranjero (1991), Una historia de la lectura (1997), Breve guía de lugares imaginarios (1993), Agua negras. Antología del relato fantástico (1999), Las puertas del paraíso. Antología del relato erótico (1999), Leer imágenes (2002), Stevenson bajo las palmeras (2003), Con Borges (2003), Vicios solitarios. Lecturas, relecturas y otras cuestiones éticas (2005), El amante extremadamente puntilloso (2005), Nuevo elogio de la locura (2006), La biblioteca de noche (2007), Breve tratado de la pasión (2008), Las aventuras del niño Jesús (2009), El legado de Homero (2010), La ciudad de las palabras (2010), Una historia natural de la curiosidad (2015), El libro de los elogios (2015), entre otros títulos. Actual director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y miembro de la Real Society of Literature y de la Academia Argentina de las Letras. Recientemente recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes, concedido por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México.

~

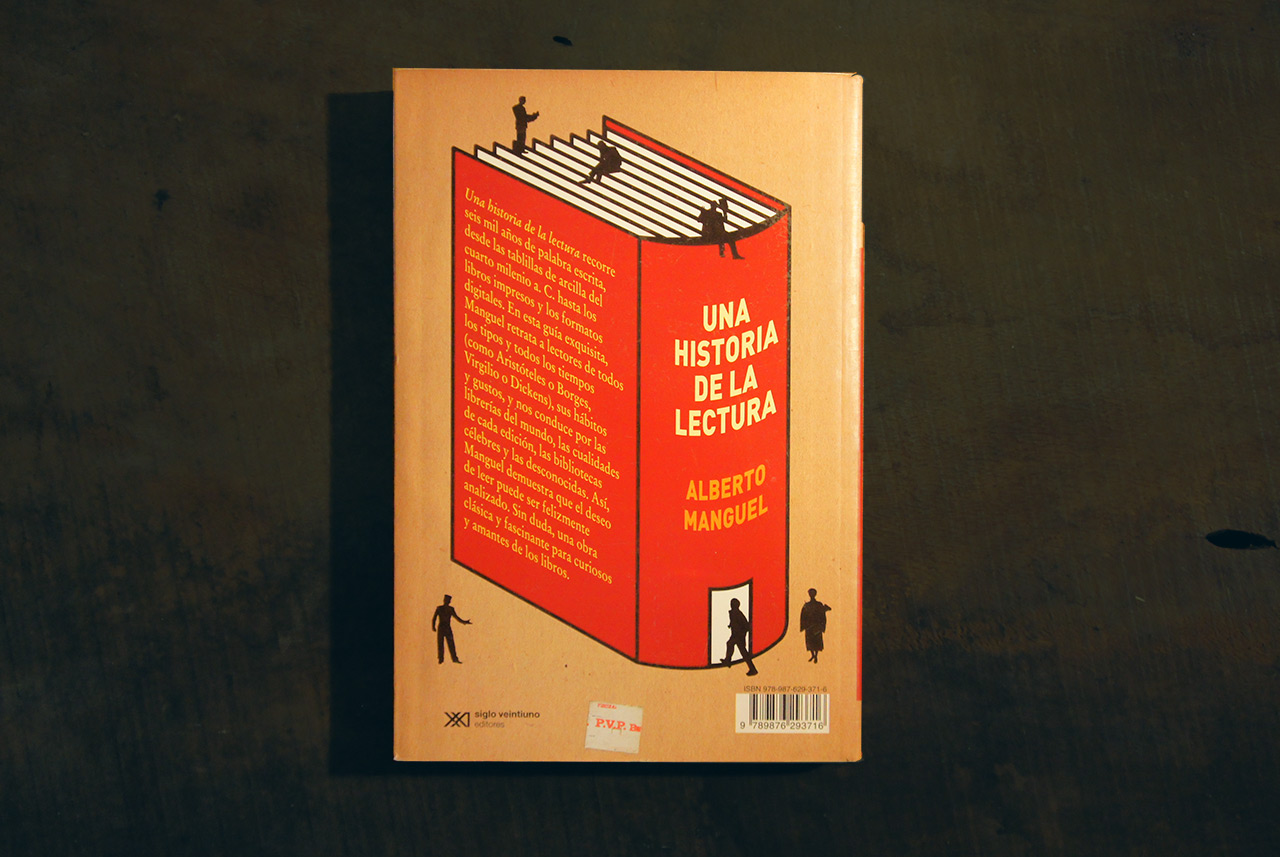

Este fragmento pertenece a La última página, texto con que se inicia «Una historia de la lectura », quizás su obra más célebre (Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2014). La transcripción y revisión estuvo a cargo de Carlos Alfredo Marín. Encabezado principal y fotografías de Samoel González Montaño. La dirección de Faride Mereb.

Deja un comentario