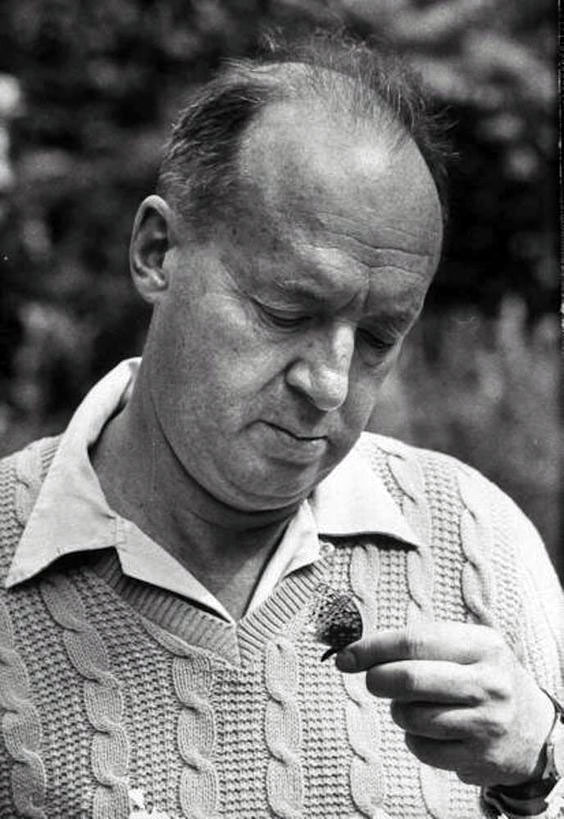

Unos ojos que escrutan el universo con la curiosidad del niño que escucha las primeras palabras. Así es Vladimir Nabokov, un hombre de vigilias, un arqueólogo de la memoria, un aprendiz del silencio y el temblor de las mariposas.

También es un sacerdote de su infancia, a la que rinde todos los cultos posibles y sobre la cual nos habla en esta conversación con el detalle y la fascinación de un memorioso.

Nabokov resume su existencia a los diferentes disfraces que ha usado para cazar mariposas en distintas épocas. Ahora es un «gordo anciano de calzón corto y cabeza descubierta», que responde a mis preguntas como recorriendo los intersticios de Vyra, su pequeño paraíso terrenal, su casa de la infancia, el paisaje de las primeras palabras y aleteos.

Ha erigido un altar en torno a su infancia, ¿cree que la infancia sea el lugar originario de la poesía?

—Quizá sienta un cariño desproporcionado por mis más tempranas impresiones, pero ocurre que tengo motivos para estarles agradecido. Porque me encaminaron hacia un auténtico edén de sensaciones visuales y táctiles. Una noche, durante un viaje al extranjero en otoño de 1903, recuerdo haberme arrodillado sobre la almohadilla de un coche-cama y haber visto, con una inexplicable punzada de dolor, un puñado de luces fabulosas que me hacían señas desde la lejana ladera de una colina, y que luego caían en una bolsa de terciopelo negro: diamantes que más tarde regalé a mis personajes para aligerar la carga de mi riqueza. Había probablemente logrado soltar y empujar hacia arriba la ornamentada cortinilla del cabezal de mi litera, y tenía frío en los talones, pero permanecí de rodillas, mirando al exterior. No hay nada tan dulce ni extraño como meditar sobre esas primeras emociones. Son propias del armonioso mundo de la infancia perfecta y, en cuanto tales, poseen en nuestra memoria una forma naturalmente plástica que nos permite registrarlas casi sin esfuerzo; solo a partir de los recuerdos de nuestra adolescencia empieza Mnemosina a mostrarse melindrosa y mezquina. Me atrevería incluso a proponer que, en relación con la capacidad de atesorar impresiones, los niños rusos de mi generación vivieron una época extraordinaria, como si el destino hubiera intentado ayudarles lealmente en lo posible, obsequiándoles con una proporción mayor de la que le correspondía, a fin de prevenir el cataclismo que iba a borrar por completo el mundo que habían conocido.

¿Cree que esas experiencias de su infancia formaron al escritor que es?

—El misterio individual sigue atormentando al memorista. Ni en el ambiente, ni tampoco en la herencia, logro encontrar el instrumento exacto que me formó, el anónimo rodillo que imprimió en mi vida cierta filigrana complicada cuyo exclusivo dibujo se puede ver cuando se hace brillar la lámpara del arte a través del folio de la vida.

Para muchas personas, la madre es una carga, un fantasma que censura o limita, pero en su vida sensible, su madre fue su cómplice más entrañable.

—Mis numerosas enfermedades infantiles sirvieron para que mi madre y yo nos uniéramos más incluso. De pequeño, mostré una aptitud desacostumbrada para las matemáticas, que perdí del todo en mi adolescencia, época singularmente desprovista de talento. Este don desempeñó un horrible papel en mi combate contras las anginas o la escarlatina, pues tenía la sensación de que unas enormes esferas y unos números gigantescos se hinchaban implacablemente en mi dolorido cerebro. Un necio perceptor me había enseñado los logaritmos a una edad tempranísima, y yo había leído por mi parte que hubo un calculador hindú que era capaz, exactamente en dos segundos, de hallar la raíz cuadrada de, por ejemplo, 3529471145760275162301897342055866171392 [no estoy tan seguro de que sea el número exacto; de todos modos, la raíz era 212]. Tales eran los monstruos que florecerían en mi delirio, y el único modo de evitar que se me metieran en la cabeza hasta expulsarme de mí mismo consistía en arrancarles el corazón. Pero eran muy fuertes, y yo me sentaba en la cama y formaba laboriosamente frases mutiladas con las que trataba de explicárselo todo a mi madre. Por debajo de mi delirio, descubrió sensaciones que también ella había conocido, y su comprensión devolvía mi universo en expansión a la norma newtoniana.

No deseo molestarlo insistiendo en encontrar algún origen esclarecedor sobre el porqué de su escritura, pero su madre parece haberle dado una gran lección para su vida literaria.

—Amar con toda el alma y abandonar lo demás al destino era su sencilla norma. «Vot zapomni» [ahora, recuerda], solía decirme en tono conspirador para llamar mi atención acerca de tal o cual querido detalle de Vyra: una alondra remontándose por un cielo de cuajada y suero en cierto agrisado día de primavera; un relámpago de un día caluroso que sacaba instantáneas de una lejana hilera de árboles en plena noche; la paleta de hojas de arce sobre la arena parda; las huellas cuneiformes dejadas por un pajarillo en la nieve reciente. Como si hubiese sentido que en el curso de unos pocos años perecería la parte tangible de su mundo, cultivaba una extraordinaria conciencia de las diversas marcas temporales distribuidas por toda nuestra finca campestre. Amaba su propio pasado con el mismo fervor retrospectivo con que ahora amo yo su imagen y mi pasado. Así, en cierto sentido, heredé un exquisito simulacro –la belleza de las propiedades intangibles, de los bienes irreales– y esto significó con el tiempo una espléndida preparación para soportar las pérdidas que sufriría después.

¿Cuál es la pérdida más temible para usted?

—Toda mi vida me ha costado mucho ir-a-acostarme. Esos pasajeros de los trenes que dejan a un lado el periódico, cruzan sus estúpidos brazos, e inmediatamente, con una actitud de ofensiva familiaridad, empiezan a roncar, me dejan tan perplejo como el tipo desinhibido que defeca cómodamente en presencia de cualquier parlanchín usuario de la bañera, o que participa en grandes manifestaciones, o que ingresa en algún sindicato con intención de disolverse en él. El sueño es la más imbécil de todas las fraternidades humanas, la que más derechos reclama y la que exige rituales más ordinarios. Es una tortura mental que a mí me parece envilecedora. Las tensiones y agotamientos de la escritura me obligan a menudo, ay, a tragarme una fuerte píldora que me produce una o dos horas de temibles pesadillas, o incluso a tener que aceptar el cómico alivio de una siesta, de la misma manera que un libertino senil podría ir trotando a la eutanasia más próxima; pero me resultaba sencillamente imposible acostumbrarme a esa cotidiana traición nocturna a la razón, a la humanidad, al talento. Por muy agotado que me encuentre, el dolor que siento al despedirme de la conciencia me parece indeciblemente repulsivo.

Al extremo del sueño y de la nocturnidad que lo acoge, está lo diurno, la conciencia, la creación pero también su entusiasmo por las mariposas, una actividad central en su vida. ¿Cuándo comenzó ese entusiasmo?

—Es pasmoso que las personas se fijen tan poco en las mariposas… A partir de la edad de siete años, todo lo que sentía en relación con los rectángulos de luz solar enmarcada estuvo dominado por una única pasión. Si mi primera mirada de la mañana buscaba el sol, mi primer pensamiento estaba dedicado a las mariposas que este engendraría […] Pocas cosas he conocido, en el terreno de la emoción o de los apetitos, de la ambición o del logro, que puedan superar en riqueza e intensidad la excitación del explorador entomológico. Desde su comienzo mismo, esta actividad tuvo muchas facetas que centellan de forma combinada. Una de ellas era el agudo deseo de soledad, ya que cualquier acompañante, por silencioso que sea, entorpecía el concentrado disfrute de mi manía. Su gratificación no admitía compromiso ni excepciones. Ya a mis diez años, preceptores e institutrices sabían que la mañana era mía y procuraban alejarse cautelosamente.

¿Una obsesión tan temprana no le aisló de la vida familiar, de los amigos, del resto del mundo?

—Exceptuando solo a mis padres, nadie comprendía mi obsesión, y todavía tardé muchos años en encontrar a alguien que también la padeciese. Una de las primeras cosas que aprendí fue a no confiar en la ayuda de los otros para ampliar mi colección. Averigüé muy pronto que cuando un «lepist» se dedica a su tranquila búsqueda puede provocar las más extrañas reacciones en otros seres. Muy a menudo, cuando, al realizarse los preparativos de una excursión por el campo, intentaba tímidamente guardar mis humildes utensilios en el charabón de alquitranados aromas o en el «Opel» descapotable con olor a té, siempre aparecía algunos de mis primos o tías que comentaban: «¿Tienes que llevarte forzosamente ese cazamariposas? ¿No podrías entretenerte como los niños corrientes? ¿No te pareces que estás fastidiando a todo el mundo?» […] Norteamérica me ha mostrado más ejemplos incluso que otros países de este interés morboso por mis actividades rederas, quizá porque cuando llegué aquí ya era cuarentón y cuanto más viejo sea el cazador de mariposas, más ridículo parece con un cazamariposas en la mano.

¿Cuál ha sido el mayor placer que ha encontrado en la caza de mariposas?

—Confieso que no creo en el tiempo. Me gusta plegar mi alfombra mágica, tras haberla usado, de forma que una parte del dibujo quede superpuesta a la otra. Que tropiecen las visitas, no importa. Y el mayor placer de la atemporalidad –en un paisaje elegido al azar– es el que encuentro cuando me veo rodeado de mariposas poco frecuentes y de las plantas con que se alimentan. Eso es el éxtasis; y más allá del éxtasis hay otra cosa que me resulta difícil de explicar. Es como un vacío momentáneo en el que se precipita todo lo que amo. Un sentimiento de unidad con el sol y la roca. Un estremecimiento de gratitud para con aquel a quien pueda interesar, al contrapuntístico genio del destino humano o a los tiernos fantasmas que miman a este afortunado mortal.

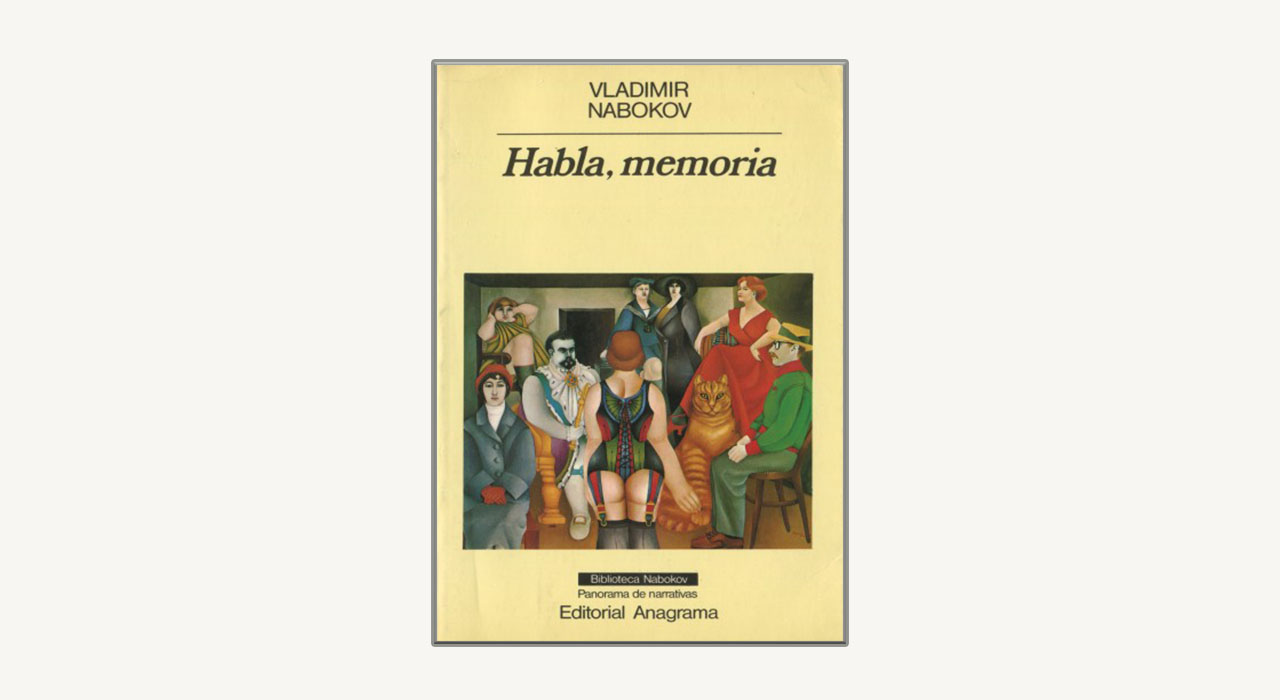

*** Entrevista imaginaria a partir de fragmentos del libro Habla, memoria [Anagrama, 1999] de Vladimir Nabokov.

☙

Vladimir Nabokov [San Petersburgo,1899 – Montreaux, 1977]. Poeta, narrador, traductor, crítico literario de origen ruso nacionalizado estadounidense, popularmente conocido por su novela Lolita [1955], llevada al cine por Stanley Kubrick siete años más tarde. A los ocho años se interesó por el estudio de los insectos, especialmente los lepidópteros, pasión que lo marcará de por vida. Con la revolución bolchevique, sus padres deciden mudarse a Berlín en 1919. En 1937 se traslada a Francia y más tarde a EE.UU, huyendo de la Europa hundida en la Segunda Guerra Mundial. Fue un entomólogo reconocido por la Universidad de Harvard en la década de los años 40. Su obra narrativa está considerada como una de las más emblemáticas de siglo XX. Publicó Mashenka [1926], La dádiva [1937], Pnin, [1957], La verdadera vida de Sebastian Knight [1959], Pálido fuego [1962], Habla, memoria [1967], Ada o el ardor [1969], Una belleza rusa [1973], entre otros títulos de crítica literaria, ensayos y conferencias. El 2 de julio de 1977 falleció en Montreaux, Suiza, a causa de una enfermedad respiratoria.

∼

Diana Moncada [Caracas, 1989]. Poeta y periodista cultural. Autora del poemario Cuerpo crepuscular [2015], que resultó ganador en el Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila en el 2013. Prologuista de la recopilación de entrevistas literarias Al filo [2015], de Miyó Vestrini, segundo título de Ediciones Letra Muerta. En 2016 ganó una mención en el I Concurso Nacional de Poesía Joven «Rafael Cadenas». Su trabajo periodístico ha sido publicado en diferentes medios de comunicación venezolanos. Administra el blog Pasajera en trance en la web colaborativa peruana La Mula. Actualmente reside en la ciudad de Lima.

∼

El header principal y el montaje web fue de Carlos Alfredo Marín. Las retratos de Vladimir Nabokov pertenecen a Philippe Halsman y Carl Mydans. La dirección de Faride Mereb.

Deja un comentario