«El arte le da a la vida lo que ésta en sí misma no posee. El arte hace lo que ella no puede hacer: establecer relaciones libres, fusionar lo que está separado, recrear la vida en al inteligibilidad del circuito poético, en el seno del cosmos que la obra delimita por la organicidad de sus miembros»

Victoria de Stefano

Admirar el horror. Transformar el horror con sutileza y delicadas maneras. Nos cambia de posición. Nos hace «moralmente» vulnerables, enfermizos, proclives a ciertos niveles de complicidad delictiva. El arte es así. La poesía es así. El culpable es Baudelaire y todo el simbolismo parisino («Solo se puede hacer el amor con los órganos de la excreción», decía Charles). Es culpa de la modernidad poética que nos enseñó a admirar la clandestinidad, la estética de la fealdad, lo degradante, los huesos de la amante en su inevitable y amorosa putrefacción. O quizás no. La culpa no es del poeta francés sino de un poeta madrileño. La culpa es de Quevedo, quien desde el siglo XVII nos enseñó la combinación del amor y la muerte desde ese polvo enamorado, desde lo póstumo, en aquel terceto imborrable. Así se han dado las cosas y así las hemos aceptado. Una cosa es ver el horror en su plenitud de maldad sangrante y otra cosa es verlo transformado, hermosamente matizado en algunos poemas.

Igor Barreto no banaliza la muerte, no utiliza los modales propios de las estadísticas y de su anonimato que solo abona la desmemoria. Igor está plenamente consciente del peso terrible de los asesinatos y de su socio más fiel: la impunidad. Lo que resulta admirable es su capacidad para lograr que esas personas (y no personajes) se despidan dignamente. Aunque suene contradictorio, incluso falaz, el poeta humaniza la muerte, la acerca más, aún más, a nuestra entumecida memoria. Eso es lo que he conseguido en los textos de Igor Barreto. Lo confieso: admiré su horror finamente descrito y recreado. Me sentí parte de la escena del crimen. Me sentí la víctima y el criminal. Sentí una placidez culposa. Conmovido y arrepentido. Me consideré Jaiker y el «forastero silencioso». No puedo dejar de admirar ese final aterrador en el cual una bala, una sola bala, es suficiente para detener el latido de dos pechos:

El dorso de Jaiker se sostenía inclinado

sensualmente hacia la dama

cuando la bala atravesó

los muros de ambos corazones.

«La fiesta de Jaiker» es uno de los poemas incluidos en El muro de Mandelshtam (Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro, Caracas, 2016), el más reciente título del poeta apureño y uno de los poemarios más sólidamente escritos que he leído. Se trata de un libro premeditado y despreocupado. Es decir, estamos ante un discurso que no se adhiere a las formas habituales. El mismo Igor lo ha mencionado en alguna entrevista («El libro pretende objetivar esa necesidad expresiva de lo que he visto y escuchado»). Por eso el prólogo es un largo poema en prosa, y los epitafios también lo son, así como los poemas dispuestos en versos centrados, y cuya temática, la muerte, nos impregna de variados ritmos e intensidades.

Lo atrayente de esta propuesta es su ambiguo localismo. Aunque se citen lugares y cierto vocabulario nos lleve a pensar en una ubicación geográfica, el poeta se encarga de confundirnos, de llevarnos de la mano por barriadas, favelas o guettos presuntamente latinoamericanos. Es una violencia que un lector caraqueño, caleño o limeño podría reconocer. Y no me refiero a ese empeño estéril de universalidad descolorida. Barreto se mueve con un lenguaje tan propio, tan suyo, sudado y perfumado, que alcanza elevados peldaños sugestivos. De la mano de Igor, transitamos Ojo de Agua, esa barriada caraqueña, y también Vladivostok, zona que cobijó la muerte de Osip.

Con Barreto nos identificamos con una muerte prematura y no prevista: un ahogamiento. Un joven estudiante se va muriendo en un poema de Barreto. Barreto lo va asesinando hermosamente. Barreto lo lleva de la mano con gerundios, lo sumerge y poco a poco lo va hinchando de agua hasta volverlo un cántaro. Pero el joven respira, a pesar de todo. Ese joven tiene conciencia mientras la muerte lo va halando hasta el fondo, hasta tocar las baldosas mohosas al final de la alberca. Digo alberca con toda intención: como si dijera piscina o pileta o tanque. Lo digo así porque Barreto juega con los nombres y de esa manera nombra y funda su universo, sus grandes epitafios. Asombra esa capacidad tan suya de escribir sin manuales instruccionales. No le teme a las palabras. Por eso Mandelshtam podría ser el mismo Igor, o su alter ego, o cualquiera de los ciudadanos que han sido empujados a esta mendicidad casi unánime en cualquier ciudad, pueblo, villa, comuna, ciudadela o gulag venezolanos. Pero sigo pensando en el joven ucabista que se ahora. Igor no dice que se murió. Eso sería demasiado simple o tosco. Una descortesía para el lector. Igor no ahogó al estudiante sino que lo va ahogando y nunca llega a ser un ahogamiento sino ese estado de muerte suspendida, constante, no cerrada aún. He allí la grandeza del poema: no hay nada definitivo, concluido. Todo se da como en un presente sostenido, prolongado. El placer no acaba en la expulsión.

Otro epitafio revelador, que te hace tambalear, que te enseña una escena fechada, meticulosa y fluvial, es «Gregorio Almela (1 de diciembre 1958- 8 de diciembre 2000)». El inicio es, de por sí, decisivo: «Extranjero que disfrutas la sombra de este Tamarindo, inclina tu rostro hacia mi tumba y escucha mi historia». Este es el modus operandi de casi todos los que hablan en El muro. La primera persona del poema nos obliga, o mejor, nos invita a ser interlocutores directos. Y la minuciosa descripción, no propiamente objetivista, nos traslada a la dinámica interna de un restaurant, no cualquier restaurant genérico sino uno específico: El Dragón Dormido. Asombra cómo Igor (corrijo: Gregorio Almela) se concentra con valiosa habilidad en la cocción de un pimentón (o pimiento o morrón, no importa): «En el hermetismo de la caja del horno había llamaradas que encogían el verde y el rojo de pimientos y tomates disolviéndolos en una espesa lava que penetraba las carnes de un tierno lechón».

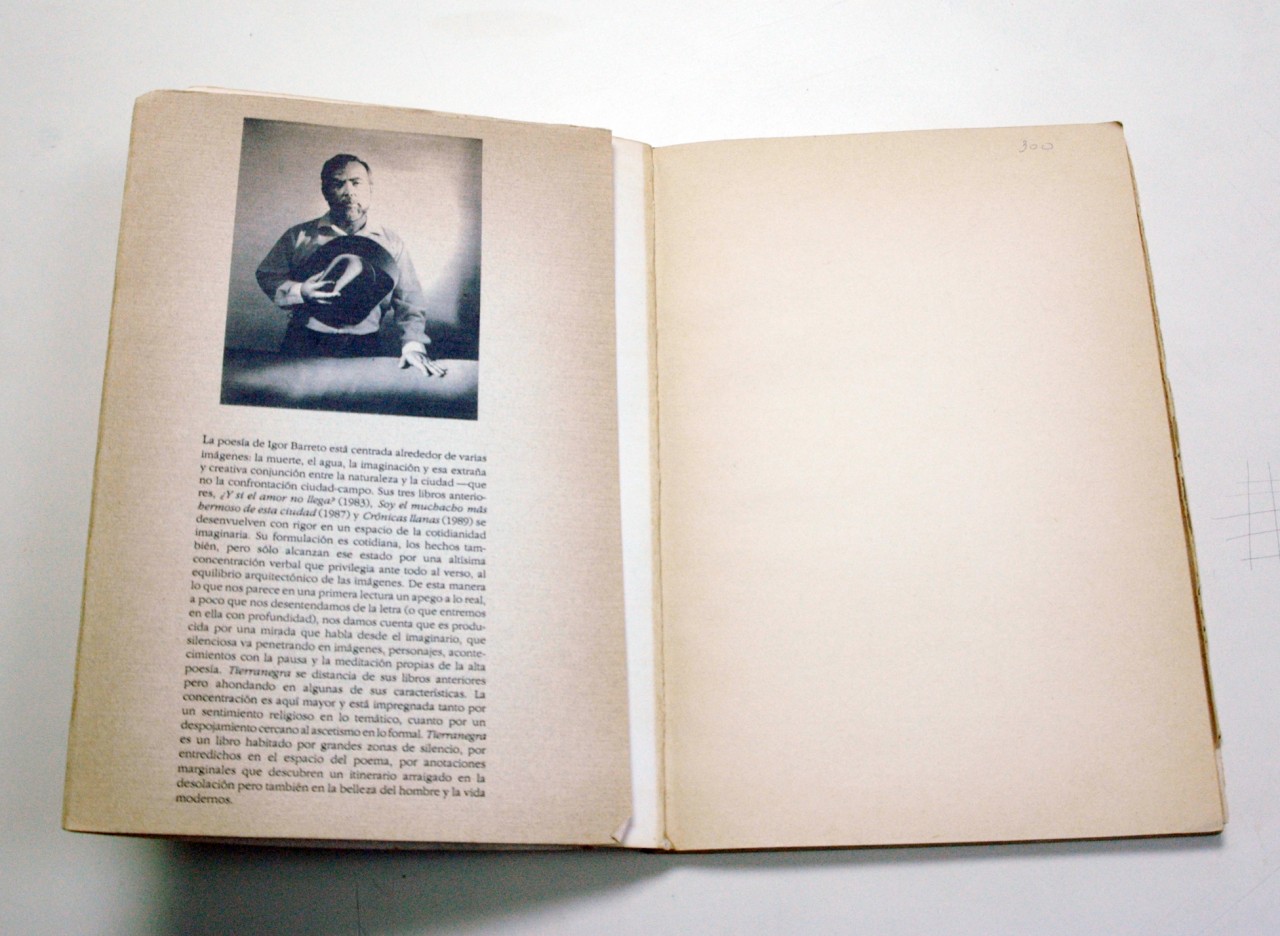

La muerte en la poesía de Igor Barreto no es nueva. En tres cortos versos, de su libro Tierranegra (UCV, Maracay, 1994), constatamos esta presencia:

El mundo ha muerto.

Solo palabras:

Qué amabilidad desolada.

En Tierranegra el llano venezolano alcanza una transparencia que sobrepasa el telurismo circunscrito a un pueblo específico. Encontramos sencillez, amenas maneras de contar y de hacernos parte del paisaje. La llanura y sus alrededores, sus costumbres y faenas, son cuadros que el espectador logra visualizar y sentir plenamente, con los modismos justos, nunca excesivos o mal dispuestos. Igor digiere su llanura: la hace más receptiva; la ofrenda con el sobrevuelo de las aves autóctonas y lo mejor de todo es que lo hace con relatos y anécdotas que enriquecen y flexibilizan aún más el lenguaje sin menoscabar sus raíces más propias. Eso lo va logrando con la incorporación de elementos «externos» o no frecuentes o acaso inexistentes en esas regiones. El resultado es, en el mejor de los casos, la soldadura plena entre el elemento local y el foráneo: un acoplamiento con pocas o casi nulas fisuras.

Otra cualidad interesante en Tierranegra es la manera cómo Igor Barreto dispone en la misma mesa del poema lo inmaterial y lo corpóreo, vale decir, el alma y el cuerpo, las apariciones fantasmales o espirituales y las preocupaciones típicas de un cuerpo común que transita un espacio geográfico y pretende saciar su sed. El título ya es bastante explícito: «Apariciones». El alma, su alma, muy poco vaga, según nos cuenta este texto: se hace evidente desde el primer verso y de esta forma va relatando su transitar y sus primeros encuentros fuera de los harapos de carne: «Solo una tarde emprendió el camino/y encontró una torcaza de tono azulado/llena de enigma».

Sin llegar a serlo propiamente, o sin un empeño excesivamente previsto con antelación, Tierranegra también se nos presenta como cuadros costumbristas. Hay algunos detalles descritos con nostalgia, algunos objetos o lugares transitados que así lo confirman. El poema «Cotidiana», en su sencillez, que solo se vale del recuerdo y de la vivencia directa, describe una escena de amor. Una sencilla pero muy afincada escena de amor que es auspiciada por el sonido de una lancha que se acerca y que activa el recuerdo de un episodio amatorio. Lo interesante del asunto es que ese recuerdo solo dura mientras dura el tránsito de la lancha y sus sonidos evocadores. Una vez ida la embarcación, inevitablemente, se desactiva la emoción: «La nave pasa/y lo soñado/vuelve a ser el musgo de mi estancia». A esta línea costumbrista, se unen otros poemas («La Torraca», «La hazaña»).

El interés por los perfiles no viene de El muro de Mandelshtam: un claro antecedente es el poema «Eusebio Aular» incluido en Tierranegra. Una vez más la fantasmagoría da la bienvenida, abre la puerta del poema, gira el pomo lentamente: «Amarillentas fotografías se dieron vuelta/para hablarme». Y más adelante, la muerte confesada: «Junto a él, bebí ron blanco/y maté sin mácula de mis manos,/sin temor de corazón/porque la culpa se me ha disuelto/como un grano de sal sobre la lengua».

Igor da un giro definitivo al término de Tierranegra. Una frase categórica y unificadora, un solo verso es suficiente para volver y avanzar, como si una serpiente se mordiera la cola en estos libros. Es la misma preocupación por las ausencias y despedidas: «Las puertas son iguales cuando se cierran».

☙

Ígor Barreto (San Fernando de Apure, 1952). Poeta y ensayista venezolano. Cofundador, en 1981, del grupo Tráfico. Cursó estudios de Teoría del Arte en el Instituto Caragiale de Bucarest. Profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Ha ganado el Premio Municipal de Literatura, Mención Poesía, en 1986, y el Premio Universidad Central de Venezuela, Mención Poesía, en 1993. Ha sido traductor de Lucian Blaga, investigador de etnomusicología y autor de cuentos infantiles. Obtuvo la beca Guggenheim en 2008. Funda en los años 80 la editorial Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro. Su obra ha sido traducida parcialmente al inglés, italiano, francés y alemán. La editorial Pre-Textos publicó El campo/ El ascensor (2014), que reúne su obra poética escrita desde 1983 hasta 2013. Su más reciente libro se titula El muro de Mandelstam (2016).

~

La cabecera principal y las fotografías de El muro de Mandelstam pertenecen a Samoel González Montaño. Las fotografías de Tierranegra son de Gema Durán Raga. La dirección fue de Faride Mereb.

Deja un comentario