- HIERRA, ÁLBUM DE GRABADOS

Si bien es cierto que Hierra no es un libro ficcional de Alfredo Armas Alfonzo, el autor nacido en Clarines se ha encargado de escribirlo con una sintaxis que, por momentos, nos remite a zonas de su producción narrativa: «Se dormía sobre el cuero seco de las reses y podía declararse afortunado aquel que poseyera una hamaca en cuya suave urdimbre repusiera el agotado cuerpo las fuerzas rendidas». Tanto por su estilo como por los temas, este libro también tiene otras afinidades con el resto de su obra; es posible ver casi las mismas comarcas rurales de sus cuentos y minicuentos: el referente a la cultura popular, a ciertos hábitos del hombre del llano venezolano y sus distintas maneras de narrar las historias y ocupaciones locales. A decir verdad, estos temas no son extraños en la trayectoria de nuestro escritor. Si revisamos su cronología, la savia folclorista recorre vivamente sus roles como creador, gestor cultural y editor de innumerables revistas y proyectos afines.

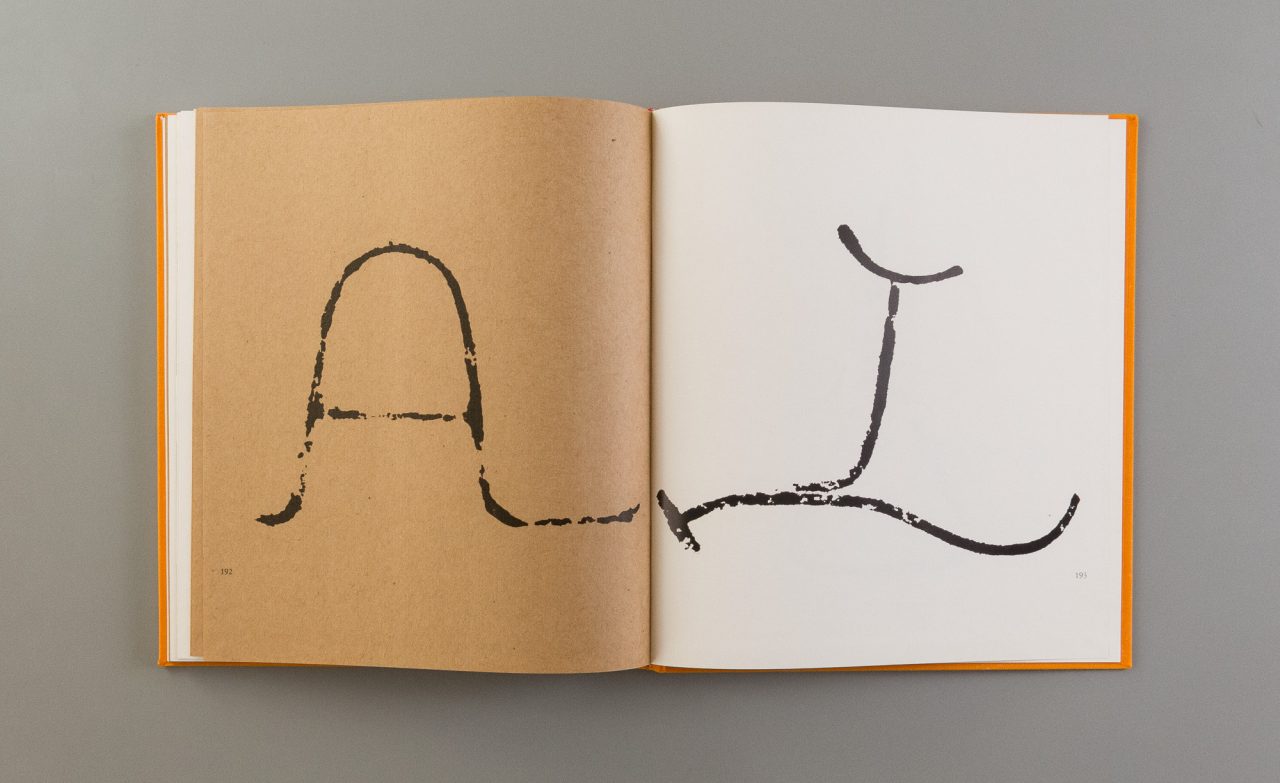

La hierra es «la señal, la marca con que se estableció la propiedad del dueño sobre todo bien semoviente». También se define el propio objeto, el hierro en sí mismo, como «el instrumento de metal que, calentado al fuego, sirve para estampar sobre la piel de un animal una marca permanente». Esta publicación de Armas Alfonzo es un rastreo bibliográfico por un aspecto esencial de la tradición ganadera venezolana, esto es, los orígenes del herrado, que se remontan al siglo XVI. Pero este libro va más allá: es una suerte de álbum de grabados de una ya larga cultura pecuaria: distribuidos en numerosas páginas, diferenciadas tanto en el tipo de papel como en la diagramación, se puede ver una galería de «señales» o marcas; una al lado de la otra, algo así como escritura ideográfica; las distintas hierras nos ofrecen a simple vista una interesante experiencia visual. Estos «jeroglíficos grabados a hierro candente», como bien los denominó Aníbal Nazoa, encierran una parte interesante y quizás escasamente atendida en los anaqueles de historia nacional.

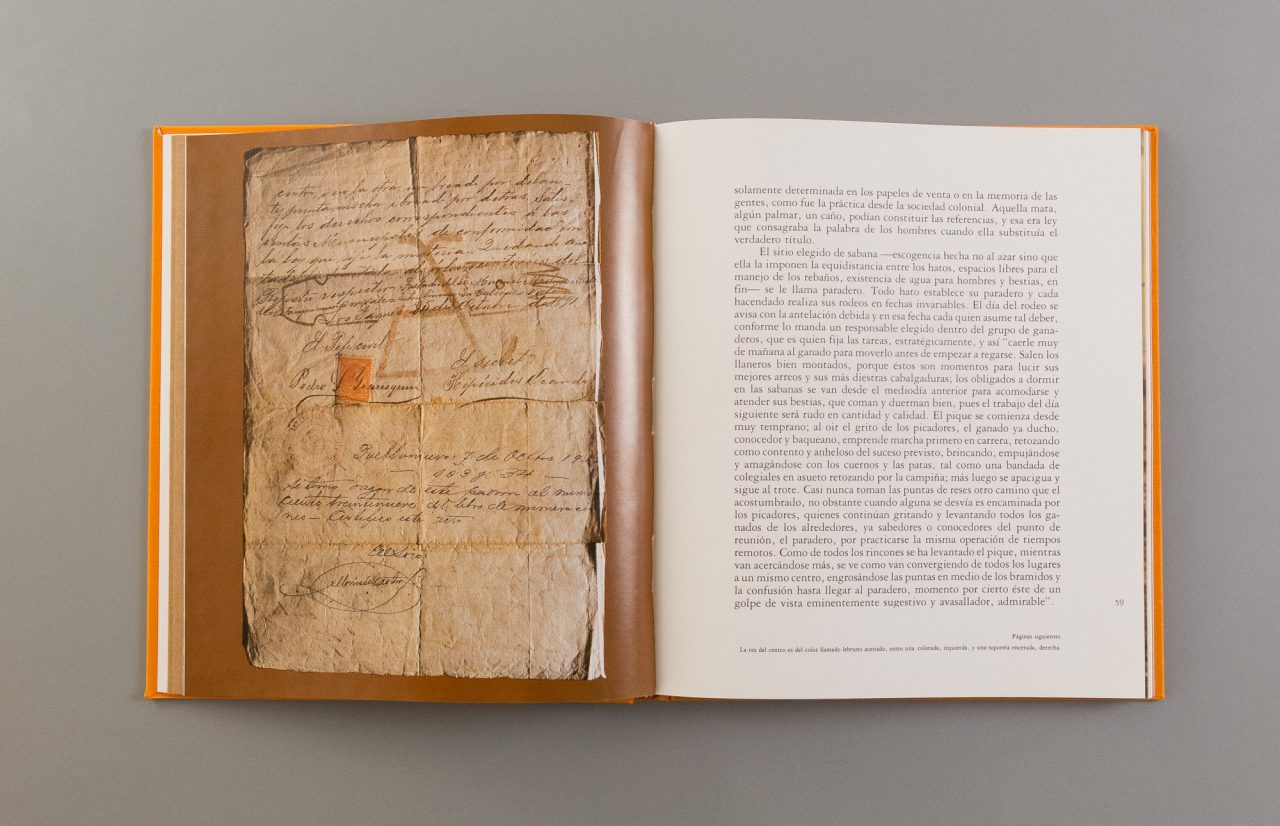

Hierra [1980] es uno de los títulos de la colección Ernesto Armitano Editor, la conocida editorial que por varios años se encargó de publicar obras de pintores venezolanos y de tópicos nacionales. Hierra, como memorabilia del país, está escrito desde los registros documentales y archivos de origen colonial; basta acercarse a la bibliografía básica empleada por Armas Alfonzo: Actas del Cabildo de Caracas, Sumario de Economía Venezolana, Leyes de Llanos de los estados Bolívar, Apure y Guárico, Registro nacional de hierros y señales o Doña Bárbara. Bien sea desde la historia, las ciencias jurídicas y económicas o la literatura, Armas Alfonzo va uniendo citas para darnos, o mejor dicho, contarnos una genealogía de la hierra en el país. Este relato inicia con una copla barinesa y con una fotografía de un viejo camposanto, un epígrafe y un escenario que dictarán un orden en cada pasar de páginas. Armas señala la importancia del rubro ganadero en el país, mediante cifras, citas y estadísticas, todo esto enmarcado especialmente en Doña Bárbara. Esta novela galleguiana será una bisagra que une al capítulo inicial y al último capítulo. Armas Alfonzo cita y argumenta y se vale del vocabulario típicamente llanero, vinculado con la hierra, la vaquería y la vida en el hato. Estas dos partes, la primera y la última, a mi modo de ver, son las más estimulantes de todo el conjunto. La bibliografía que sostiene gran parte de Hierra se distribuye entre la Autobiografía del General Páez, los pasajes descriptivos del diplomático y cronista inglés Edward B. Eastwick, la visión en torno a la economía pecuaria ofrecida por Fernando Calzadilla Valdés —también cronista y diplomático como Eastwick— y las fuentes documentales de Manuel Pinto C., un contemporáneo y cercana figura de El Libertador.

Hay un fragmento en especial, titulado «Un infinito de cornamentas», que se acerca provocadoramente a un hipotético inicio de novela. El lenguaje perifrástico, la reubicación de los elementos sintácticos, de los sintagmas, y esa manera de presentarnos a los personajes reales como si fuesen figuras ficcionalizadas, pudieran enmarcarse en el subgénero de la novela histórica. Salvando las distancias, Edward B. Eastwick no está lejos de ser un Francis Drake revivido por una prosa análoga al realismo mágico. Armas Alfonzo lo recrea de este modo:

«Entre el 7 de junio de 1874 y los últimos días de octubre de ese mismo año recorrió buena parte de nuestro territorio todavía sin recuperarse de las cruentas calamidades de la Guerra Federal o Guerra de los Cinco Años, un solemne e insólito visitante: el señor Edward B. Eastwick, Caballero de la Orden del Baño, Felow of the Royal Society, exsecretario de la Legión Británica en Teherán, Corte de Persia, investido esta vez ante nuestro gobierno de credenciales de representante de la General Credit Company, empresa financiera londinense ante la cual ha gestionado Guzmán Blanco un empréstito dirigido o pretextado para paliar la grave situación de deterioro económico de la república sudamericana con todo su frente litoral en aguas del mar Caribe».

Otra cita al término del libro tiene estos mismos propósitos literarios, y al mismo tiempo, indica el justo lugar de la marca, la parte donde se deja la lúbrica de propiedad, de posesión legal del ganado mediante la hierra: «Mariano Picón Salas vería avanzar la res opulenta, en la ancha cadera aquel escudo grabado con el fuego del hierro marcador». Algunos de estos escudos son identificables mediante un recorrido imaginativo: un candelabro, semejante a un menorá judaico pero con menos brazos; un ancla, una campana, un prepucio, un sombrero deforme, distintas llaves de forjado antiguo, unión de números y letras (un cuatro y una H, por ejemplo); un dibujo de trazo infantil, copas dobles e invertidas, el signo del género femenino, una tijera abierta en cruz, una silueta semejante a una esvástica…

Como es usual en las colecciones de Armitano, las imágenes se alternan con los textos, en una constante y prolija correspondencia. Hierra es, en este sentido, un libro, casi un fotolibro, en el cual intervienen otros autores, quienes se encargan del trabajo gráfico y visual. Carlos Cruz-Diez es el responsable de las fotografías bicolores, de la diagramación, la concepción gráfica y las reproducciones de los hierros [en este último trabajo junto a Carlo Armas Ponce]. En cuanto al trabajo fotográfico a colores, Roberto Fontana nos ofrece una amplia galería en la que desfilan varias estampas ganaderas; por ejemplo, el retrato de una vaca mariposa, que mira imponente la cámara con su oscuridad ocular. Tres imágenes en secuencias fotográficas, ofrecen una consecución del proceso del herrado: el hierro que se calienta en las brasas, el hierro humeante que se afinca en el costado trasero del animal y, por último, la hierra, la señal: una especie de «A» mayúscula, con sus dos bordes curvos, elevados.

Llama la atención la secuencia de los hierros [dibujos enigmáticos], señales de un pasado distante que nos sigue hablando o que tal vez nos habla con otros fines, ya no exclusivamente históricos. Esto lo demuestra la interesante incorporación de facsímiles de vieja data [del siglo XIX para ser más precisos], añejos papeles de los padrones de hierros, repositorios documentales, caligrafías elegantes, folios y registros de membretes con caracteres tipográficos y sellos coloniales. Allí podríamos leernos [conocernos], en una leyenda a pie de imagen: «La historia se asiente así, entre grafías que inspira el sentimiento o un afán de resistir en la memoria». Y no solo la hierra sino la res misma, el animal que, según Armas Alfonzo, dio toda una cultura doméstica, todo un orden social, todo un modo de arraigar en el suelo que mejor expresara la felicidad del hombre [«La res hizo familia, erigió la ciudad, contribuyó a crear las devociones de santos y cofradías»].

- EL BAZAR DE LA MADAMA, ESTANTERÍAS DE LAS EMOCIONES

Pudiera tratarse de un bazar libanés o un mercadillo español, más bien de una pulpería o uno de aquellos abastecidos mercados populares venezolanos de los 70, aquellos mercados donde encuentras, mayoritariamente, puestos de vegetales y hortalizas, alguna charcutería o carnicería y el infaltable establecimiento de raíces, hojas, ramas, semillas y todo tipo de mercancía de origen herbáceo para afecciones físicas. Pero el establecimiento que nos convoca ahora es más antiguo, presumiblemente de finales de la década del 20, que se sustenta de la compra-venta de sal, el producto más abundante en las estanterías de este bazar de provincia. En él hay espacio para casi todo: para la devoción carnal y religiosa, por ejemplo, y para la voz de personajes diversos, de nombres inverosímiles, que saben apodar el deseo con adjetivos coloquiales.

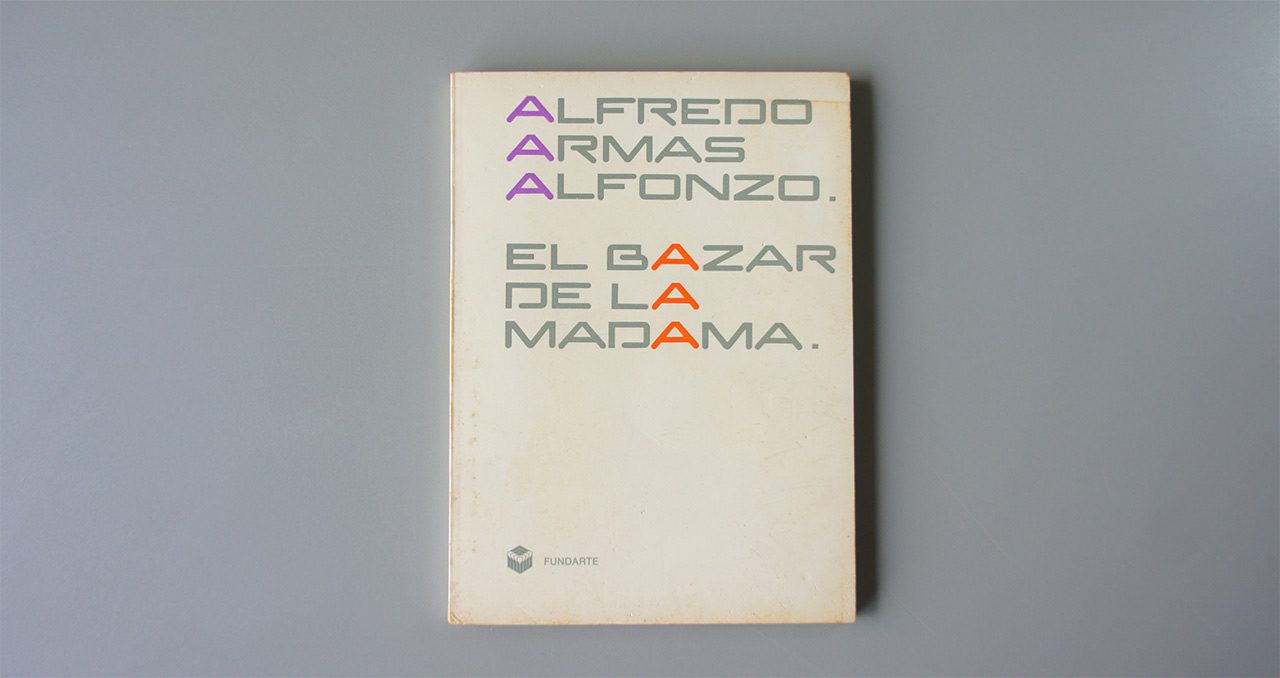

Alfredo Armas Alfonzo nos entrega trece textos variables en El bazar de la madama, editado por Fundarte e impreso por Editorial Arte en 1980. Digo textos para señalar o darle nombre a este conjunto que alternativamente pueden presentarse en forma de cuentos con las características propias del género, ejercicios narrativos más o menos diferenciables; del mismo modo pienso en un mecanografiado violento en alguna vieja máquina de escribir; observo al autor llevado por un trance de escritura febril, automática y azarosa. Como en sus otros libros, aquí seguimos viendo un ruralismo matizado apenas por un par de apariciones urbanas. En el cuento «Alelíes del mediodía», un taxi recorre calles anzoatiguenses en el que experimentamos de cerca el microcosmos del chofer y de la primera pasajera, encuentro, por demás, salpicado de evocaciones sexuales.

¿Quién es esta madama que administra el bazar? Se llama Misia Carmen, viuda del mercader libanés Adbullah y de otros siete hombres del mismo país árabe, según el cómputo del narrador. Misia Carmen suele hacer transacciones clandestinas con gordas ganancias en el negocio textil y salino. Misia Carmen enviuda por la ingesta de una espina, perifrásticamente nombrada por el autor como «el inocente fruto de atarrayadores de la laguna». La madama también frecuenta el placer de otros cuerpos. Sucesivamente sus esposos o amantes desaparecen, mueren, no se sabe si por manos de la propia madama. Todo indica que sí, que ella misma acaba con la vida de sus consortes, en su tejido de araña, porque no se conforma con subsistir en su infortunada celibez.

En este pequeño volumen sobresalen dos atributos redondeados; quien narra no se aparta de ellos, de los senos, aunque los cite claramente o mediante vuelcos metafóricos. Con igual interés se describen los senos de temprana inocencia campesina: «es que tenía unos grandes senos que parecían flor en el clima amarillo del tiempo seco de esos días»; echando mano de la naturalidad y desparpajo para describir senos santificados: «los pechitos de Santa Inés como si fueran pan dulce»; y por último, la comparación sugerida en este diálogo del relato «El hechizo»:

—Pero, bueno, Aminta y sus benditas naranjas. ¿Qué es lo que es? Naranjas de oro yo solo conozco las de los cuentos de príncipes y hadas. Aquí no se trata de esto.

—No —aclaró el viejo—. Aminta pide que le paguen por sus naranjas. Aminta cobra.

—¿Cobra qué por qué?— Temió Ismelda.

Esta devoción corporal se revela con bastante delicadeza casi al final del cuento «El peligro», en uno de los fragmentos más hermosamente narrados de todo el libro. El padre Alleva, retirado de sus labores eclesiásticas, con tiempo de reposo mental, de distanciamiento crítico, analiza sin traje talar la representación descubierta de la carne: «avanzaba y no le hallaba fin a la galería donde el seno no se oscurecía, donde la pierna oculta no se velaba, donde la cadera parecía sostener todo el peso del mundo, donde la rodilla desnuda insinuaba nuevas distancias que este siervo de Dios ya no combate».

En este Bazar no falta un río, arbustos tupidos o rincones para el roce: «Caminas tequena sin ver para los lados porque así era como ella huía del pecado en las ocasiones en que se iba al río». En estos parajes se ensayan los encuentros de aquellos habitantes que a veces carecen de nombre, solo el acto en sí mismo les da corporeidad. El encuentro es ambiguo, en zigzag, intermitente. No se sabe quién abraza a quién; es probable que sí sepamos y que prefiramos solo intuir lo que sucede en el relato que nos ofrece el autor. El crítico Domingo Miliani lo plantea en un enunciado que, bien visto, es extensible a buena parte del trabajo del escritor Alfredo Armas Alfonzo: «Bajo cada superstición popular subyace un mito que aflora en el relato oral desacralizado y hasta sacrílego». Y más adelante anota Miliani y es como si retratara críticamente los códigos expresivos subyacentes en los personajes de Armas Alfonzo: «hurga en la entraña de los pobladores orientales en los rincones de la historia menor, en sus creencias, para elevarlos a categorías literarias».

En El bazar de la madama desfilan enumeraciones botánicas: «Florecía el palosano, el pui, la cañafístola, el guamacho, el palodemaría, la brusca, la escorzonera, la reseda, el treyolí, la diamela y la mandarina». Las platas sirven para la cura, para alejar males corporales y del espíritu, para ganar los favores de algún santo benefactor y para tareas domésticas: «el yaguarey con que se aclara el agua para poderla pasar y para que la ropa no se percuda». Con este «registro vegetal», como lo ha llamado acertadamente el docente y editor Marcos González Rengifo, «se rinde cuenta de los adentros y de los afueras de los seres humanos. Traducen la visión interior de quien participa en el entorno; forman parte de una metáfora de los sentimientos, de la amistad, de la alegría, la tristeza, la soledad o la muerte». Pero este libro no solo ofrece recomendaciones encubiertas: en algunos intersticios de El bazar de la madama, en algún estante, de manera natural, no forzada, encontramos adagios que tocan lo humano: «toda cabuya empieza en algún extremo y termina sustentando una agonía humana». Seguimos, a pesar de todo, halando esa cuerda tensa que nos une, bajo constante amenaza de ruptura. No sabemos si esos extremos se unen, lo cierto es que siempre hay dos manos que se sujetan con piedad y miedo.

- BISAGRA

Como en casi todos los ámbitos de escritura, Alfredo Armas Alfonzo no dejaba de lado esa voluntad estilística, y de cada texto procuraba sacar el mayor sumo de la fruta. De ello dan cuenta sus columnas periodísticas redactadas con una prosa creativa, literaria, con los aditamentos de cualquiera de sus relatos. Por ello, insistimos, Hierra se impregna de todos estos recursos; la pluma de Armas Alfonzo se dedica y no parece discriminar o establecer tajantes divisiones entre los distintos géneros discursivos: todo tema, para él, es proclive de ser «poetizado». En Hierra todo gira alrededor de la dinámica pecuaria y en El bazar aparece no desde un interés documental o histórico, sino como una definición poética y erótica, a pesar de su ambigüedad: «La sombra de las letras de la calcomanía del trimestre se le adhería a la entrepierna y él pensó en una res herrada».

Las diferencias aumentan en el terreno de la producción y diseño editorial. Hierra es de gran formato, de tapa dura, color naranja en la portada, contraportada y lomo, en consonancia con los materiales utilizados habitualmente en las colecciones de obras de artes visuales (papel glasé para el texto y fotografías y papel de envolver o Kraft para las reproducciones de los hierros y facsímiles). En el guardapolvo, con foto de Roberto Fontana, se reúnen los datos fundamentales de la publicación y en las solapas se lee parte del catálogo de Armitano. El Bazar de la madama se maneja en un formato de bolsillo, con sobria y blanca portada diseñada por Gerd Leufert. Este libro se enmarca en la clásica colección Delta de la editorial Fundarte.

Un bosquejo comparativo entre Hierra y El bazar de la madama arrojaría experiencias antagónicas. Ambos libros tienen impulsos diferenciados aunque hayan visto luz, casualmente, en 1980. Hierra surge, presumiblemente, como encargo editorial. El tipo de documentación bibliográfica así lo atestigua. En cuanto a El Bazar, tiene un origen compilatorio, y el estilo parece llevado por un impulso menos metodológico, en alternancia con otros ejercicios de escritura (suponemos que durante los intervalos en las tareas periodísticas y gerenciales del autor). Hierra tiene pasajes algo áridos debido al apego, a la rigurosidad documental y al auxilio inevitable de las citas frecuentes, que a veces constriñen un poco la fluidez de la lectura. Algo similar sucede en El bazar, pero desde lo propiamente lexicográfico. Las dos tienen muchas variaciones y, sin embargo, en varios puntos, logran entablar un diálogo temático y en el terreno del estilo.

☙

Alfredo Armas Alfonzo [Clarines, 1921- Caracas, 1990]. Escritor, crítico, editor e historiador venezolano. Uno de los escritores venezolanos más prolíficos del siglo XX y precursor de lo que luego se llamaría «realismo mágico», se inició muy tempranamente como periodista. Ya en 1943, a los 22 años, era corresponsal de El Nacional para el oriente de Venezuela y fue columnista de ese diario hasta 1990, año de su fallecimiento. Por más de una década se desempeñó como director de las revistas El Farol y Nosotros, de la Creole Petroleum Corporation, a las que renunció en 1963 para crear la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente. Su obra narrativa está contenida en 25 libros, publicados entre 1949 y 1990. La Biblioteca Ayacucho editó, en 1993, el volumen antológico El osario de Dios y otros textos. Durante su vida sólo llegó a ver dos obras suyas editadas en el exterior: Los lamederos del diablo, cuentos, Tumminelli, Roma, 1956; y Cuentos, antología editada por Casa de las Américas, La Habana, 1976. Algunos de sus cuentos están traducidos al ruso, al checo, al francés, al italiano y al inglés. En 1986 la Universidad de Oriente le confirió un Doctorado Honoris Causa en Humanidades, en reconocimiento por su labor literaria ejemplar, y su valorización de la cultura popular y el folklore. Tras su muerte, sus hijos crearon la Fundación Armas Alfonzo, y se encargan de publicar y difundir su obra.

∼

La cabecera principal fue realizada a partir de un detalle de una foto de Jaime Ballestas; tanto ésta como el registro fotográfico del libro Hierra y El bazar de la madama, fue realizado por Samoel González Montaño. La corrección del texto y montaje web estuvo a cargo de Carlos Alfredo Marín. La dirección de Faride Mereb.

Deja un comentario