Los accidentes están poblados de misteriosas razones. Hay que rebuscar dentro de ellos y notaremos que no son lo que parecen. Yo diría más bien que es lo contingente lo que se nos impone. Es el encuentro, la relación, el intercambio: ese el signo de la vida y, claro está, de la muerte. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Lo que decimos, lo que imaginamos, lo que callamos, todo viene de la mano de la causalidad vital. Más que accidentes, somos cadenas de chispas buscando conexión; somos naturalidades buscando establecer un pie aquí y otro en otra órbita, quién sabe a dónde. Es esa la chispa relacional: sentirse vivos, aunque sea para reñirnos e ir a otra parte.

Kelly Martínez-Grandal [1980] cumple con este «sino». Ella lleva el sol de La Habana a cuestas, con el cual creció junto a sus padres, rodeada de pinturas, libros, retratos, papeles, creyones, sonidos, sabores… Pero es el parto del exilio —de La Habana a Caracas, de Caracas a Miami, ésta última donde reside actualmente— lo que le atiza buscarse a sí misma sin descanso. Un malestar en el adiós, en los nacimientos, en lo trágico. Si ve la luz, busca la sombra: allí se interroga, se localiza, se palpa. Luego, de la sombra, salta a lo que queda de los antiguos solares de sus ancestros. Es un accionar quebradizo, arqueológico, íntimo, rebelde, antojadizo. No eligió la pintura; pero le tomó el pulso a la poesía, por ahora; mañana pudiera ser la novela, el cuento. «A veces hay que dejarse ir. A veces es mejor no entender nada», me dijo.

Medulla Oblongata es el primer poemario de esta joven poeta [Miami, CAAW Ediciones, Yulunkela Catálogo, 2017]. En esta conversación que sostuvimos a distancia resplandece el verbo de una mujer que nació para la evocación de imágenes desgarradoras. Se puede beber de su desgarro, aunque de su crudeza siempre estalla la risa de la niña que juega en el patio de la casa, amontonando los amaneceres en los cabellos de sus muñecas, intentando ponerse en sintonía con su cordón umbilical, o mejor dicho, con su médula. Una conversación que pone de relieve el tema del exilio y la memoria, en una circunstancia histórica donde miles de venezolanos eligen partir a otras latitudes en búsqueda de una mejor vida.

LA MEMORIA SANGRA

Kelly, en el primer poema que abre Medulla Oblongata veo a un cráneo que «mastica corazones». A juzgar por el título, la médula oblonga es la parte del encéfalo que regula las emociones, las respuestas motoras. ¿Por qué el sistema nervioso central? ¿Por qué el cráneo y no el corazón?

—Podría decir que el corazón está sobrevalorado, que es un mito, un cliché en la poesía. Podría decirlo y dármelas de interesante pero la verdad es que nunca he pensado en eso; hasta ahora, no había pensado en por qué el cráneo y no el corazón [aunque, de hecho, el uso de la palabra corazón me parece dificilísimo y trato de evitarlo]. Supongo que me intriga ese centro nervioso, lo que pasa ahí. De ello depende, creo, buena parte de nuestra humanidad. En las enfermedades neurodegenerativas el corazón sigue funcionando pero todo aquello que se supone nos distingue de otras especies [la capacidad para producir códigos, para razonar, para ordenarnos y ordenar el mundo] desaparece. De pronto ya no somos sino un animal cualquiera o incluso menos que eso, unos molusquitos aferrados a una roca. Quedamos a la intemperie, sin herramientas para defendernos, nos hacemos fragilidad pura. Mi padre murió recientemente de una enfermedad neurodegenerativa. Estoy plenamente consciente de lo que pesa el sistema nervioso.

Y creo, además, en la escritura como acto racional y, en nuestro imaginario, racionalidad y cabeza están asociadas. Privilegiar una palabra sobre otra es un acto racional. Dar sentido, forma, cuerpo al propio balbuceo es un acto racional. No hay nada frío en la racionalidad, como nos enseñaron.

Descubrir una palabra, dar con ella y con su pertinencia: eso es emocionante. Nombrar, crear cosmogonías mínimas, convertirte de a ratos en un diosecillo —«una cabeza de bronce habitada por un Dios», como pide Denise Levertov en ese verso que uso como epígrafe—. Eso lo saben bien los escritores. Nuestros cráneos mastican nuestros corazones, se los tragan o lo escupen. Son sacerdotes teotihuacanos.

El cráneo establece conexiones con los misterios de las vidas pasadas, con la memoria de lo que fuimos y somos ahora. En esa constelación arqueológica, ¿cómo te ves en el espejo de la tradición caribeña que recorre tu familia? ¿Te has perdido para encontrarte en ese huracán en «el patio sin música» de tu infancia?

—Emigré cuando tenía trece años, me fui de Cuba a Venezuela. Eso significó estar lejos de mi familia por dos décadas. Mis vínculos eran, sobre todo, los cuentos que mi madre me hacía: una herencia transmitida a través de la oralidad, de memorias y secretos que ella guardaba; de imágenes, por supuesto, idealizadas o tamizadas por su manera de interpretar los hechos.

Luego me reencontré con ellos, en viajes a Cuba y Miami [que son las dos esquinas del patio sin música] y, efectivamente, la sensación fue la de verme en un espejo. Todo lo que era, bueno y malo, estaba allí, magnificado, aumentado; puesto delante de mí para que decidiera qué quería conservar y qué no. De pronto ya no era más una suerte de pelusa flotante, sino alguien capaz de tener raíz y de continuar una tradición que va desde las pequeñas mañas que toda familia tiene [en la mía, por ejemplo, hay una particular obsesión con no olvidar las llaves] hasta maneras de cocinar un determinado plato pasando por cosas más graves, como las concepciones que tenemos del matrimonio o la muerte. Uno es también lo que recibe y lo que transmite: la carga familiar, la historia de quienes te precedieron.

Así que sí, durante mucho tiempo estuve perdida, lejos de un núcleo, de una medulla oblongata. La segunda migración, de Caracas a la esquina miamera, ha sido un reencuentro con la niña que fui, que no comía tequeños sino croquetas, que no decía tobo sino cubo y que tiene una casita campesina —llena de gallos al amanecer—, en las afueras de La Habana, como ombligo del mundo, como Roma personal. La memoria de mí misma, durante tanto tiempo escindida, está completa. Ya puedo pasar al próximo capítulo.

En varios pasajes observé que el cerrar las ventanas, las heridas, es preservar la memoria de los ancestros… Hay un sangramiento que te advierte los peligros del olvido total. Háblanos de esa imagen clave.

—Es curioso que la imagen de la sangre salte tanto en el libro, no lo imaginé mientras le daba forma. En el texto de presentación que hizo Legna Rodríguez Iglesias, en el bautizo, también se habla de la sangre, del sangramiento y mucha gente nota esa imagen. Supongo que es muy de lo femenino. Para nosotras la sangre es importante: menstruaciones, virginidades rotas, partos. También misterio, secreto, vergüenza. Con la sangre perdemos, pero también entregamos.

La madre le advierte a la hija que sangrará y con ello le transmite la primera lección de adultez. Cargamos, en el inconsciente colectivo y como cultura judeo-cristiana, la idea de la sangre como castigo al atrevimiento [¿Qué hacía usted a esa hora y tan ligera de ropa, conversando con la serpiente, ah? ¿Quién la manda?]. Sangrar es conocer y conocer es peligroso. Pero también es ser vulnerable, ser víctima de la herida y para todos, mujeres y hombres, la imagen de la herida abierta y su posterior sutura es esencial. Estamos llenos de costuras, literales y metafóricas. Podemos trazar un mapa nuestra vida a partir de las cicatrices.

UNA RESPUESTA A LA RUINA

¿Qué te llevó reunir estos poemas que conforman Medulla Oblongata? ¿Qué estabas haciendo mientras tomaste esa decisión?

—Medulla Oblongata nació por accidente. Nunca estuvo pensado como mi primer libro. El proyecto original se llamaba Ella y estaba destinado a ser un fanzine, una serie de poemas cortos que hablaban sobre eso que Jung llamó la sombra. Pero luego emigré por segunda vez y me reencontré con mi familia, con mi infancia, con el núcleo de lo que era y me di cuenta de que, durante años, había estado escribiendo sobre eso. Así que reuní poemas que respondían al núcleo: lo que me impulsa y me conecta. Es un libro pequeño, como el órgano, concentrado. Se conservan par de poemas de Ella. También hay cosas del 2005 y de principios del 2017.

En paralelo se recrudeció la enfermedad de mi padre, cosa que me sirvió de amalgama. En eso estaba mientras tomaba la decisión de hacerlo y publicarlo, luchando con su enfermedad y con el naufragio, que no era solo ver a mi padre irse, sino que abarcaba ese primer momento durísimo de toda emigración. Medulla Oblongata es una respuesta a la ruina, lo que sobrevive de mi pequeño imperio personal. Es una forma de decir: Soy Nadie pero, en el fondo, sigo siendo Odiseo. De recordar que tengo un nombre, rostro, historia y ancestros.

Papá murió exactamente un mes después de que se bautizara mi primer libro. Me alegra mucho que pudiera verlo y que leyera el poema en el que hablo de él.

El segundo poemario es muy diferente a Medulla Oblongata, experimental, muy violento [en forma y contenido] y con mucha presencia de voces masculinas. Yo no estoy allí o estoy muy poco. En registro, precisamente, de la heterogeneidad de identidades en Miami y también de lo que significa emigrar pero visto no desde mi proceso, sino de las historias de otros. Cosas que escucho, que voy recogiendo de conversaciones con amigos o extraños.

¿Cómo te sientes con la traducción de tu poesía al inglés? ¿Cómo te sientes con la propuesta editorial del libro publicado?

—Debo decir, primero, que es un privilegio que Margaret Randall me tradujera. No solo porque es una poeta a la que admiro mucho y a quien actualmente se considera como parte de la Generación Beat, sino porque es parte esencial de mi infancia. Mi primera foto, al día de haber nacido, la hizo ella, que entonces vivía en Cuba y estudiaba fotografía con mi padre. Mi primer recuerdo, tendría yo un año, es estar en sus brazos mirando el malecón habanero a través de la ventana de su apartamento. Así que nadie mejor que Margaret para traducir estos poemas. Eso significa que me siento feliz.

Fue un proceso enriquecedor, especialmente porque me sirvió para darme cuenta de que en español hay cosas que podían decirse de manera distinta. Ese espejo que es otra lengua permite reajustar la original, volver a verla. Lo mismo sucede con las ilustraciones de Ivette Díaz, que son un diálogo visual con los poemas. Influyeron muchísimo en la estructura, en el orden final del libro. Cada una marca un momento, responde a un tiempo distinto.

No puedo sino sentirme satisfecha, oronda como un globo, con la propuesta editorial. Trabajaron mujeres increíbles en ella. No solo la traductora y la ilustradora, sino el ojo entrenado de Yovana Martínez, la editora y la mano mágica de Faride Mereb, la diseñadora, que me ayudaron a crear justo lo que quería: una joya pequeñita, vintage, como esos prendedores que guardan las abuelas en locos rincones de sus closets.

LOS ESPEJOS, LOS EXILIOS

En las páginas de este poemario respira una muñeca que no sólo juega, sino que recuerda, y eso le martilla día a día… Siento que la vida de esta niña va al fondo de ti misma. ¿Cuándo tuviste tu primera muñeca? ¿Qué hacían tus manos con ella?

—La primera muñeca que recuerdo fue Marina, que heredé de mamá. Tenía la costumbre de pintarrajear las muñecas. A Pepón, mi bebé, lo pintarrajeé. El muñeco Ventura [¿quién le habrá puesto ese nombre tan absurdo?] no tenía pelo y yo decidí que eso era muy feo y le pinté pelo azul. Mis juguetes eran, sobre todo, papel, colores, libros de colorear [y libros, en general]. Dibujaba a todas horas y en todas partes, sobre todo princesas que luego recortaba para jugar. Si iba visita a casa, le hacía un dibujo y se lo regalaba. Recreaba todo lo que leía e incluso coloreaba las ilustraciones en blanco y negro de mis libros infantiles. Recuerdo dibujar a Pandora y hablar en voz alta. Decir cosas como «y ahora, haremos su cabello con hebras de oro. Sus ojos serán dos zafiros y su boca estará hecha de rubíes». Pintaba y hablaba. Aprendí a escribir mi nombre para firmar mis dibujos.

Ramón Grandal, tu padre, fue un fotógrafo prominente. ¿Cómo fue tu infancia entre imágenes y las muñecas derruidas en el sol caribeño? ¿Qué papel tienen los dibujos y las pinturas?

—Antes de aprender a leer, mis libros fueron los de fotografía. Eran para mí como juguetes o mapas para descubrir el mundo [a los cinco años estaba convencida de que una niña china, que salía en una foto de René Burri, me soñaba. Si despertaba, yo dejaría de existir. Vaya usted a saber de dónde saqué eso]. También fueron fundamentales los miles de cuadros que había en la sala o los de las exposiciones a las que mis padres me llevaban con frecuencia. Por mi cumpleaños número ocho, mamá me llevó a ver una muestra de Sorolla en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Tengo incrustados esos azules en alguna parte, desde entonces.

Yo no quería escribir. Quería, en realidad, a ser pintora. Aunque dibujo bien, no tengo nada que decir como pintora. De todas formas, escribir es una manera de dibujar. Los búfalos de las cavernas, creo, son dibujo y escritura a un mismo tiempo. En la adolescencia descubrí que me resultaba más fácil decir las cosas a través de la palabra que a través de la imagen pictórica. Así que las muñecas que dibujaba y las pinturas y fotografías que acompañaron mi infancia son las culpables de todo y quiero creer que eso se traduce en lo que escribo: son poemas especialmente visuales.

Hay una imagen bellísima donde escribes: «No has elegido este sino». El tema de la soledad y la incomprensión ante lo que te ha tocado enfrentar emite mucha fuerza en estos poemas. ¿Cómo convives con ese «sino» en una ciudad como Miami, donde hay una mezcla heterogénea de identidades?

—Si hay algo maravilloso en emigrar es que te obliga a ser nadie. Late una ausencia de identidad en la medida en que ésta no es sino la narración que hacemos de nosotros mismos. La emigración, el exilio, irse de casa, implican un proceso muy arduo de desmembramiento y reconstrucción del yo. Desde allí, Miami y su multiplicidad identitaria han sido fundamentales en mi proceso, porque esa heterogeneidad de la que hablas está cimentada sobre bases muy nacionalistas y yo estoy situada en la antípoda de eso. Tal vez no sé quién soy, pero sé quién no soy [es mentira, hoy como nunca creo conocer lo que permanece en mí después de todas las tempestades: lo auténtico].

Miami es una ciudad de ghettos: los venezolanos se juntan con venezolanos, los cubanos con cubanos, los nicaragüenses con nicaragüenses y así. Hay una cierta tendencia a creer que la propia comunidad es mejor que otras, la cuna de las grandes figuras de América, la de la realidad sociopolítica más dura, la del sufrimiento más hondo, la de la emigración más abnegada. Por supuesto: estoy generalizando, no todo el mundo es así.

El hecho es que esa soledad y esa incomprensión que notas en el libro se han triplicado aquí, porque no me identifico con ciertas actitudes que se espera tengan los emigrantes. No me hallo, no quepo en los cubículos identitarios, no se me dan las banderas tricolores ni los gritos airados frente al Versailles. «No he elegido ese sino» y la gente con la que me junto [que viene de muchos lugares] es también un poco paria. Podría entristecerme, pero me gusta. No sirvo para darme golpes de pecho, ni para andar proclamando a los cuatro vientos mis nostalgias, mis exilios posibles o imposibles, ni vociferando que mi cultura es mejor que otra cultura.

Extraño también lugares que no conozco. Extraño, por ejemplo, los atardeceres en Santorini o la bruma sobre los campos de arroz de Vietnam, a los que jamás he ido. Mi nostalgia también es a futuro, los paisajes que no sé si veré. Así como emigrar te enseña a ser nadie, también te enseña a ser Nadie: ese Odiseo astuto que clava una estaca en el ojo de Polifemo, el cíclope mítico de la distancia.

En Medulla Oblongata percibo a una figura que escapa al tiempo y que, de pronto, estalla en la esquina de la avenida en algún lugar del Caribe, con esa «claridad de los caracoles» que enuncias. ¿Qué función juega la poesía para darte el oxígeno que se necesitad sobrevivir a dos exilios?

—Me permite descifrarlos, navegarlos, vomitarlos, coserlos. No darles espacio para que sus garras negras se apoderen de mí. Me permite mantener vivos a mis muertos, saberlos en la palabra, saberlos en mí. «Una bestia es una bestia incluso cuando pierde, en sus patas yace la textura del suelo», digo en uno de los poemas. Lo mismo sucede con los emigrantes: en nuestros pies yace la textura de todo aquello que perdimos. La poesía me permite hablar de esa textura sin rasgarme las vestiduras.

☙

Kelly Martínez-Grandal [La Habana, 1980]. Residió en Venezuela entre 1993 y el 2014. Allí se graduó de Licenciada en Artes y Magíster en Literatura Comparada, en la Universidad Central de Venezuela, donde también fue profesora en la Escuela de Artes durante siete años. Ha trabajado como curadora independiente y editora para diversos museos e instituciones en Caracas. Desde el 2014 reside y trabaja en Miami, Florida, Estados Unidos. Su obra ha sido publicada en varias revistas y antologías. Entre estas últimas destacan: ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género [Fundavag Editores, 2015] y 102 poetas en jamming [Oscar Todtmann Editores, 2015]. En 2017 publicó su primer poemario, Medulla Oblongata, en una edición bilingüe, traducida por la reconocida poeta norteamericana Margaret Randall [Miami, CAAW Ediciones, Yulunkela Catálogo, 2017].

~

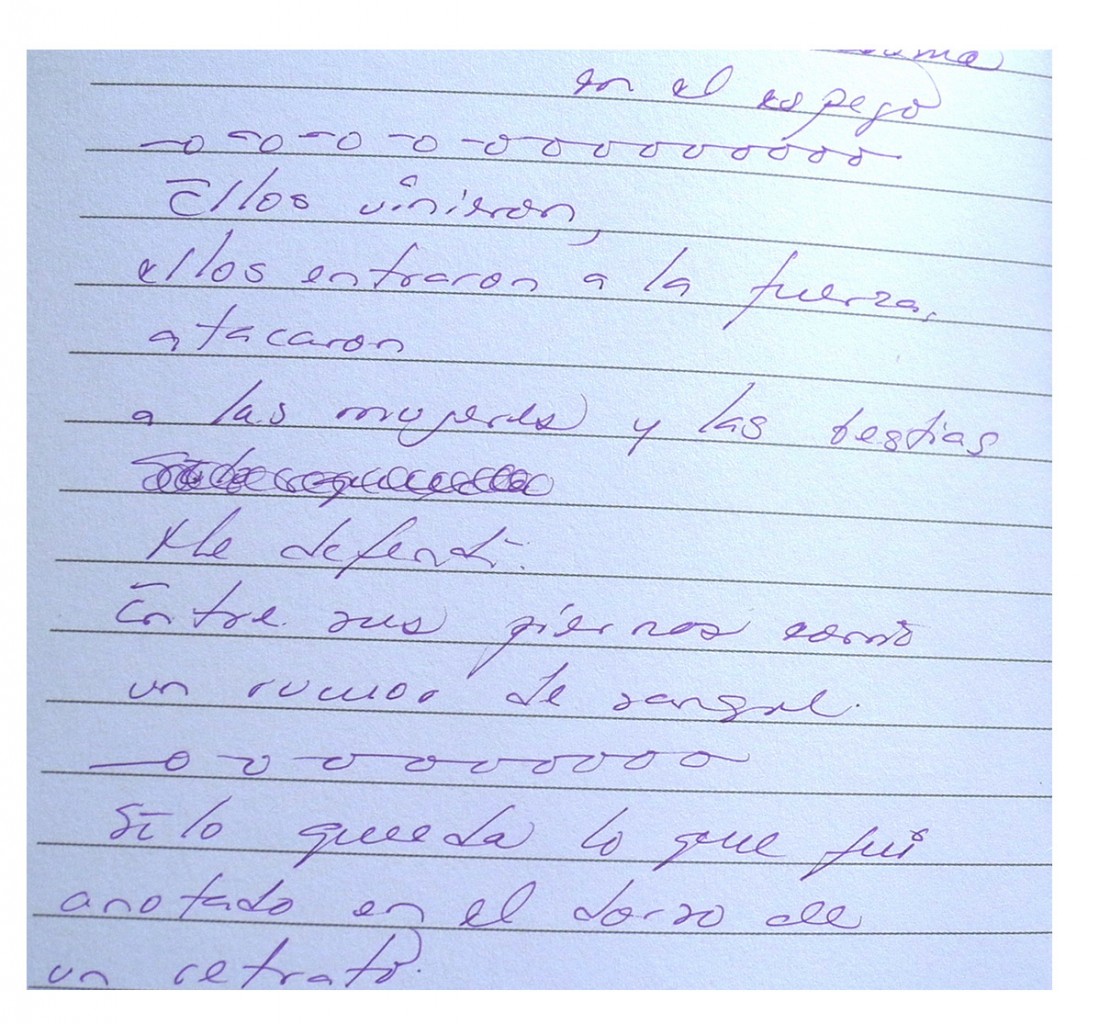

La entrevista fue realizada por Carlos Alfredo Marín, así como su montaje web. La cabecera principal es de Samoel González Montaño. Las retratos, dibujos y manuscritos digitalizados pertenecen al archivo personal de Kelly Martínez-Grandal. La dirección fue de Faride Mereb.

Hermosa entrevista que va desvelando la naturaleza poética se Kelly Grandal,joven y talentosa poeta.Felicitaciones por su poemario,exito.

Fina. Te invitamos a leer el poemario de Kelly Martínez-Grandal que, por cierto, fue diseñado por nuestra directora Faride Mereb. Muchas gracias por comentar. ~

Que alegría haber leído la entrevista, que fácil siempre

Fue identificar a un cubano por su basta cultura. Me interesan tres de sus obras , cómo puedo conseguirlas, vivo en Ecuador.

Ana. La entrevista de Kelly Martínez-Grandal está muy buena. Puedes obtener su primer poemario siguiendo este enlace: goo.gl/VR1d8o. Gracias por comentar. ~

Muy buen cimentario

Marines. Muchas gracias. ~