a Boris Bueno

Existe un preocupante grado de omisión alrededor de la poesía de Guillermo Sucre. Su obra poética, como la de muchos poetas venezolanos de su generación, no se encuentra en las librerías. Solo en contadas bibliotecas personales, quizás, pudiéramos leerlo. El grado de desconocimiento es tal, que muchos creerían en una falacia probable, especialmente si pensamos en los lectores extranjeros: la poesía de Sucre no existe, y por ende, el poeta tampoco. Así, sin quererlo, se ha movido desde principios de los 60, fecha en que publica su primer libro de poemas: Mientras suceden los días (1961). Su faceta de crítico literario, la más conocida y celebrada, se ha reforzado con la reciente reedición de La máscara, la transparencia (El Estilete: Caracas, 2016). Se satisface, al fin, el apetito de quienes solo conocían las ediciones de Monte Ávila (1975) y la del Fondo de Cultura Económica (1985), volúmenes de casi imposible adquisición.

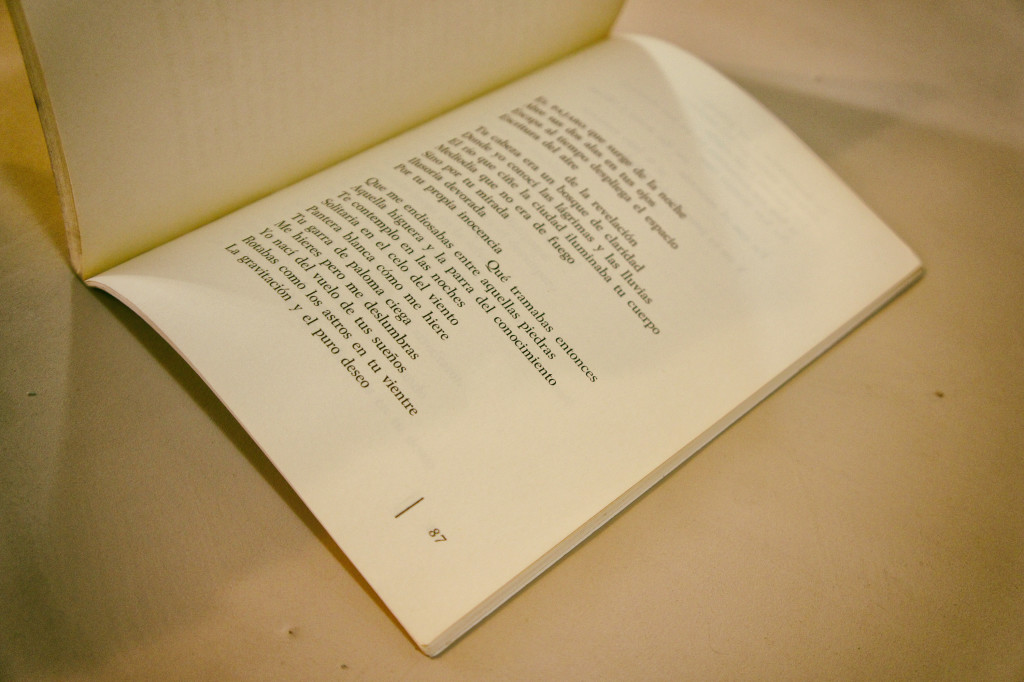

Con Sucre se pone en evidencia la manera que tiene el lector venezolano de acercarse a sus autores favoritos. Sesgada, fragmentariamente, leemos a esos autores. Alimentamos a un monstruo con retazos (con antologías, si tenemos suerte), pero seguimos con el hambre intacta. Por eso nos abalanzamos a ciertos mesones de libros usados, como si descubriéramos algún manuscrito milenario, viejos folios de incalculable valor filológico. Eso me sucedió, por ejemplo, con La mirada (Editorial Tiempo Nuevo: Caracas, 1970), el segundo libro de nuestro poeta nacido en Tumeremo (tierra de infamias actuales y horrendas desapariciones).

Los poemas que integran este libro fueron escritos a partir del año 1962, y cierran en 1969. De eso nos percatamos en las secciones que Sucre ha establecido: «En la profundidad del verano, 1962», «La figuración y el acto, 1963, 65», «Mutaciones, 1966, 68» y «La mirada, 1969».

La mirada gira alrededor de la luz. Es la luz. Guillermo Sucre se obsesiona con la iluminación y su hábitat es el brillo diurno o la oscuridad iluminada por luz eléctrica. Los contornos, en este sentido, se van perdiendo por esos fulgores, esos destellos que premeditadamente deja el poeta. Quien nos habla en los poemas pudiese ser un insecto (un moscardón) fascinado por una bombilla (una lámpara), que la busca y se aferra a la superficie del cristal brillante y caliente, sin importarle que las paticas se le achicharren. ¿Por qué esa obsesiva búsqueda del blancor?

Lo importante (para ese insecto) es poseer y estar en esa luz, cueste lo que cueste. Si la apagamos, si una mano tangible o metafísica gira de repente y la apaga, el insecto se aleja, torpemente, hacia otro sitio de la habitación. En su lerdo vuelo, confuso y errático, va tropezando con todo a su paso. No quiere (no le interesa) la noche. Sus ojos de insecto están hechos para esas grandes emanaciones, para «La hora punzante del mediodía» y para «Las ruinas del amanecer». Poesía veraniega; desértica, para ser más precisos, que espera con vehemencia una luz que dicte sus propias pautas y ritmos. El sol aparece incluso en las noches.

La metapoesía, la teorización en el mismo poema, es otro recurso visible: «La posibilidad de estar desnudos en el poema; en la proliferación, en el abigarramiento del poema». La mirada es una poética: Sucre observa con visión extremada y selectiva: «Donde los demás no ven/se detiene la mirada que soy». Es decir, el poeta se detiene en los lugares que no suelen verse. No me refiero solo a lugares inadvertidos, sino a esos espacios que, por estar cerca, se omiten con facilidad.

Los poemas de Sucre alternan ideas e imágenes. O las ideas están recubiertas con imágenes («La parra del conocimiento»). Podría acercarse meticulosamente a este precepto poundiano: «Una «imagen» presenta un complejo intelectual y emotivo en un instante temporal». El paisaje de La mirada no es tropical: se sitúa en territorios donde se dan las cuatro estaciones, no en esta tierra venezolana que solo conoce el sol y la lluvia súbita. Eso se hace explícito en diversas instancias del libro: «Higuera alta dorada en el verano de aquella isla»; «Estábamos en otoño»; «Figuramos una desconocida primavera».

Hay una expresa influencia de la poesía francesa en Guillermo Sucre: algunos epígrafes de Mallarmé, Pierre Jean Jouve y Pierre de Place direccionan el tránsito de varios de estos poemas; de este último autor, tradujo «Imagen de Elohim», contenido en el libro Tierra prometida (Monte Ávila: Caracas, 1969), cuyo título original es Terre interdite ¿Bajo qué forma se deja ver esa influencia? En esa libertad asociativa y en el regusto por las potencialidades de la imagen: el lenguaje como eje discursivo y como tema, tal como lo expresa en este verso: «El poema cuyo único tema es la mirada».

La mirada es oblicua, intermitente, aunque lúcida y alucinatoria al mismo tiempo. Sucre ensaya el recurso sonoro y el juego semántico («Aire olivo entre olivares», «ave de la ávida soledad del espacio», «grávida ingrávida»). Este libro, nos parece, se inclina por ciertas búsquedas de la conciencia escritural. Libro para ser captado, más que sentido.

☙

El header fue diseñado por María Núñez, a partir de un retrato de Guillermo Sucre hecho por Lisbeth Salas. Graciela Yáñez Vicentini realizó la revisión del texto.

Deja un comentario